2025 год — аж трижды знаковый для всех, кто любит постапокалиптическое кино. 50 лет назад — весной 1975-го — на экраны вышел постъядерный сай-фай «Парень и его пес», заложивший современные основы жанра. А прошедшее лето примечательно еще двумя важными датами. 40 лет назад, в июне 1985-го, состоялась премьера «Дня мертвых», классического хоррора Джорджа Ромеро о зомби-апокалипсисе. И всего через несколько недель, в начале июля, вышел триквел «Безумного Макса», надолго закрепивший золотой стандарт для постапокалиптических фильмов.

«Отвратительные мужики» рассказывают о том, как складывался один из самых популярных поджанров в научной (и не очень) фантастике.

Откровение, Просвещение и Армагеддон

Идея о колоссальной катастрофе, которая приведет к гибели все человечество встречаются во многих мифологических системах. В христианской традиции Апокалипсис (термин, в переводе с древнегреческого означающий «раскрытие» или «откровение») означает цикл катастроф — природных и социальных — после которых развитие Вселенной завершится, а человечество отправится на небеса (кроме закоренелых грешников — их бросят в пылающие бездны ада). Страхи перед апокалиптическими бедствиями охватывали народные массы со времен, по крайней мере, поздней античности и периодически вспыхивали в Средние Века, но лишь под конец Эпохи Просвещения начинает оформляться особое направление искусства, где осмысляется человеческая жизнь после той или иной глобальной катастрофы.

Революции конца XVIII — начала XIX веков (от крушения древней монархии во Франции до распада некогда мощной испанской империи в Южной Америке) многими людьми воспринимались — будь то с надеждой или со страхом — как гибель огромных исторических миров и начало невиданной ранее эры. Человек впервые оказался в ситуации, когда созданная им технология (и вообще какая-то умозрительная схема) оказалась способной радикально перекроить привычный образ жизни сотен тысяч и даже миллионов людей. Ощущая контраст между растущей мощью человеческого интеллекта и способностью людей разумно управлять своими же достижениями, некоторые авторы начали размышлять о скрытых рисках прогресса и возможной гибели человечества от собственных ошибок.

Первые работы о крахе мира представляют больше поэтические фантазии, навеянные религиозными мотивами, нежели полноценный сай-фай, однако и в них обозначены многие будущие траектории развития жанра.

Уже в 1805-м, в разгар наполеоновских войн, выходит эпическая поэма в прозе, описывающая исчезновение людской расы. Ее автором был (что характерно) бывший священник Жан-Батист Гренвиль, а называлась она «Последний человек», и в ней рассказывалось о том, как последний мужчина путешествует из Сирии в Бразилию к последней женщине, но Адам (тот самый, из Библии) убеждает его не заселять Землю заново, а позволить людям исчезнуть, поскольку им пришла пора встретиться со своим создателем. Здесь примечательно то, что сюжет еще развивается в стиле религиозной притчи, однако причина апокалипсиса уже не то чтобы мистическая: женщины утратили фертильность (вспомните «Дитя человеческое»!), и мир постепенно обезлюдел. А тема последнего человека, уцелевшего среди разрушенной цивилизации, надолго предвосхитила классический мотив постапокалиптической фантастики.

В середине 1810-х лорд Байрон (великий поэт-романтик и пылкий герой-любовник, эпично рубившийся с османами за свободу греков) написал поэму «Тьма», в которой Солнце закрыли плотнейшие черные тучи, после чего Землю окутали непроглядный мрак и ледяной холод, а вся жизнь на планете погибла. Это едва ли не первое художественное произведение, где в подробностях описан процесс гибели мира не по сверхъестественным, а по сугубо материальным причинам, связанным с природными бедствиями. Вдохновением для Байрона послужили, кстати, не только мистические образы из Откровения Иоанна Богослова, но и вполне реальное историческое событие, а именно «год без лета».

Несколько позже, в середине 1820-х, Мэри Шелли (близкая подруга Байрона, тогда уже широко известная благодаря книге про Франкенштейна) написала роман «Последний человек», один из ранних образцов социальной фантастики о вымирании людей. Причина у апокалипсиса была эпидемиологическая: в 2070-х мощная вспышка новой версии чумы охватывает Землю, в конце концов накрыв и Англию (которая, кстати, к тому времени стала республикой). Пока страна погружается в кровавые беспорядки, компания друзей решает покинуть умирающий остров и отплыть на континент. После череды приключений в живых остается лишь один из англичан, который прибывает в опустевший Рим вместе с подобранным по дороге песелем, и решает отправиться в кругосветное путешествие, надеясь найти других выживших.

Современники беспощадно разгромили роман именно за то, что современные поколения в нем ценят. Шелли пеняли на неоправданный пессимизм и ругали за преувеличенные апокалиптические выдумки, но любой, кто вспомнит панические толпы времен COVID-19, сметающие с полок туалетную бумагу и тех, кто сходил с ума на самоизоляции, поймет, что писательница была по большому счету права в понимании того, как действует на людские массы страх в условиях эпидемии. И психологическими зарисовками Шелли не ограничилась: она в красках описала распад упорядоченного буржуазного мира, ярко изображала любовь на фоне умирающей цивилизации, а авантюрный сюжет использовала, чтобы показать, как самонадеянная убежденность людей в неостановимом прогрессе терпит крах перед лицом взбунтовавшейся природы. В общем, здесь содержатся — пусть в схематичном виде — многие центральные для постапокалиптики темы.

Впрочем, подобные сюжеты еще долго оставались редкостью. В целом XIX век прошел под знаком неуклонного прогресса, и, несмотря на отдельные бедствия типа эпидемии холеры в 1830-х (одной из жертв которой стал Гегель, зато Пушкин во время карантина закончил «Евгения Онегина») или голода в Ирландии 1840-х (от которого погиб где-то миллион человек), у людей имелись серьезные основания думать, что наука со временем решит все крупные проблемы человечества. Но чем дальше шло развитие и чем выше становился жизненный стандарт все более широких слоев населения, тем яснее обозначался в массовом сознании страх потерять достигнутый уровень комфорта из-за непредвиденной глобальной катастрофы. Эти тревоги нашли свое выражение в книгах, осмысляющих не только расширяющиеся возможности науки, но и опасения, связанные с издержками прогресса. Такие работы на рубеже XIX и ХХ веков составили важный сегмент научной фантастики, и, хотя четкие жанровые каноны еще не сложились, апокалиптические сценарии регулярно всплывали в многочисленных текстах.

Одной из первых в строгом смысле слова «постапокалиптических» книг был роман Ричарда Джеффриса «После Лондона» о том, как Земля сдвинулась со своей оси, из-за чего привычная цивилизация рухнула, а Великобритания превратилась в дикие земли, по которым шастают варвары. В отличие от книги Мэри Шелли (описывающей длящийся коллапс общества), здесь в центре внимания была ситуация, возникшая после апокалипсиса. «После Лондона» в некотором смысле был прообразом «Безумного Макса», поскольку это не романтическая новелла (как у Шелли), а приключенческий экшен-эпик о жизни на обломках развитой цивилизации.

Другой характерный роман тех лет, написанный Уильямом Генри Хадсоном, назывался «Хрустальный век». В нем ученый просыпается в будущем, где правят миролюбивые коммунисты-вегетарианцы, но вскоре обнаруживает, что любовь и всяческие страсти в пасторальной утопии давно исчезли, так что бедняга умирает с горя. Хадсон наметил еще один важный для постапокалипсиса мотив — это утопическое будущее, которое оборачивается кошмаром. «Хрустальный век» предвосхищает проблематику экологического фундаментализма: красивые и сильные люди будущего живут в полной гармонии с природой лет до двухсот, отказавшись от индивидуальности и даже от вторичных половых признаков (они есть только у альфа-особей для репродуктивных целей). Превращение утопии в антиутопию позднее станет одной из важных сюжетных магистралей для «мягкой» постапокалиптики, в которой катастрофа или вызванные ею разрушения могут быть давно забыты, но возникшее общество несет на себе печать ее последствий, даже если обитатели нового мира об этом не знают.

В общем, к середине ХХ века накопленный материал для постапокалиптики в кино был огромен. Но, несмотря на обилие популярных сюжетов, в то время почти не выходило фильмов о жизни после всемирных бедствий. Дело главным образом в технологических ограничениях: воссоздание правдоподобного и в то же время масштабного постапокалиптического мира (не говоря уже о разного рода катастрофах) требовало детальных декораций и сложных спецэффектов, что подразумевало крупные — а то и гигантские — бюджеты. Неудивительно, что постапокалиптические фильмы долго оставались редкостью даже в Голливуде.

Самые ранние тематические работы появились в Европе, и лишь потом эстафету переняли американцы. В разгар Первой мировой войны выходит датская (да!) сай-фай драма о том, как приближающаяся к Земле комета вызывает череду природных бедствий и массовых волнений, однако в итоге планете везет и все обходится малыми разрушениями. А в начале 1930-х французский режиссер Абель Ганс (автор монументального байопика о Наполеоне) снял наивный, но любопытный сай-фай о том, как смелый ученый пытается сначала предупредить мир об угрозе столкновения Земли с кометой (за что его преследуют власти, обвиняя в провокации панических настроений), после чего помогает учредить мировое правительство, которое займется восстановлением планеты после экологических катаклизмов, вызванных сближением с кометой. Оба фильма задали ранние шаблоны сюжетов о «кометном» апокалипсисе, известные сейчас по хитам вроде «Столкновения с бездной» или «Армагеддона». Но все-таки это были в первую очередь истории про то, как происходит планетарная катастрофа, а не о том, как люди живут после нее.

Еще одним приметным прототипом жанра был британский сай-фай «Облик грядущего» (по книге Герберта Уэллса, причем он выступил автором сценария). Его сюжет описывал мировую войну (ударной силой в которой стала авиация) и последующую пандемию «бродячей болезни», после которой к власти на Земле приходит глобальное правительство, потихоньку разгребающее завалы архаики на пути прогресса и к 2030-м, наконец, запускающее человека на Луну — разумеется, из гигантской пушки, как завещал классик Жорж Мельес. Ну и еще один fun fact: «бродячая болезнь» из фильма превращает людей в кровожадных психопатов, которых приходится беспощадно расстреливать — ничего не напоминает?

Но подобные фильмы тогда оставались все же единичными работами. Первый мощный всплеск популярности постапокалиптического кино случился после Второй мировой войны, когда на сцене появились ядерные бомбы — и массовым воображением надолго овладел страх атомного Армагеддона, по итогу которого в живых останутся только (гигантские) тараканы.

Жизнь после Бомбы

С началом 1950-х разворачивается Холодная война, сопровождаемая не только освоением космоса или развитием атомной энергетики, но и распространением орудий массового уничтожения. Впервые в истории человечества перед людьми возникла весьма реальная возможность рукотворного апокалипсиса. Бешеная гонка вооружений, спровоцированная борьбой сверхдержав, поддерживала в общественном сознании страх всепоглощающей атомной войны, поскольку, хотя использовать ядерные технологии было опасно, оказаться от них было вопиюще бессмысленно. Учитывая, что атомные арсеналы накапливались, а СССР и США то и дело конфликтовали в Европе, Азии или Африке, периодически грозя друг другу ядерным кулаком, для многих людей вопрос о том, как может выглядеть жизнь после тотальной катастрофы, стал пугающе конкретным.

Эти блуждающие в обществе тревоги пронизывали массовый кинематограф, найдя наивысшее выражение в научной фантастике. Ни до, ни после киношный сай-фай не был настолько популярен — и настолько близок к фильмам ужасов. Огромные монстры (полюбуйтесь на «Чудовище с глубины 20 000 морских саженей»!) крушили мегаполисы, злобные инопланетяне (например, в «Земле против летающих тарелок») истребляли сверхсовременные армии, а безумные ученые (как тот, что в «Мозге Донована») угрожали миру. В подобном контексте и начали складываться очертания жанра фантастики, подробно описывающего последствия гибели цивилизации. Если прошлые апокалиптические фильмы крутились вокруг самих катастроф, то новая фантастика заметно чаще начала изображать жизнь после катастрофы — на дымящихся обломках среди радиоактивных руин.

Первой серьезной попыткой исследовать облик мира после ядерной войны стала малобюджетная сай-фай драма «Пять», вышедшая в 1951-м. Ее автором был Арч Оболер, прославившийся своими хоррор-радиоспектаклями: в самом известном из них живое куриное сердечко неудержимо растет, в итоге накрыв всю Землю, а в другом — зловещий туман выворачивает людей буквально кишками наружу. В отличие от многих последующих работ о постапокалипсисе, «Пять» берет не масштабом потрясений, а глубиной человеческого восприятия катастрофы.

Компания из пяти выживших — четырех мужчин и одной женщины — собирается вместе после того, как новый тип атомной бомбы стер с лица земли всех людей, но оставил все постройки и природу нетронутыми. Оболер умело генерирует саспенс благодаря демонстрации пугающе безлюдных пространств, обычно наполненных людьми. От затихших автострад и пустующих магазинов тут по коже не раз пробегает леденящий холод, при том, что выглядят эти локации максимально обыденно — но именно поэтому страшно (вспомните начальные сцены «28 дней спустя», и вы почувствуете схожий вайб). Главный страх тех, кто выжил, связан вовсе не с радиацией (хотя она в фильме есть), и не с какими-нибудь жукообразными гигантами-мутантами, но с подавляющим чувством безграничного одиночества, ведь пятерка уцелевших — высыхающая капля в некогда безбрежном океане людей. А главный конфликт возникает между теми, кто готов трудиться сообща для хоть какой-то сносной жизни, и тем, кто, вопреки даже атомной войне, движим исключительно эгоизмом. «Пять» тем самым предвосхитил некоторые значимые подтексты в постапокалиптике, хотя обозначенный им драматический потенциал жанра раскроется сильно позже.

Для большинства тогдашней фантастики техногенный апокалипсис был лишь предлогом, чтобы показать побольше экзотических декораций и вычурных чудовищ. Один из ярчайших примеров такого подхода — милейший трэш под названием «Робот-Монстр» (фильм, заставивший молодого Стивена Кинга рыдать от смеха). Завязка такова: инопланетянин с неблагозвучным именем Ро-Мэн XJ-12 уничтожает все человечество кальцинаторным (что бы это ни значило) лучом, и теперь странствует по миру, выискивая недобитых людишек. Увы, по ходу беспощадной войны против оставшихся восьми землян, Ро-Мэн внезапно влюбляется в женщину и не может заставить себя закончить свою важную миссию. Визуально это тот еще цирк изобретательной наивности (для справки: Ро-Мэн выглядит как горилла с аквариумом и антеннами на голове), но смотрится с нарастающим умилением, а в конце дают поразительно внятное объяснение увиденному: все оказалось длинным сном мальчишки, который долбанулся головой о камни и уснул в пещере! В общем, любители Эда Вуда — не проходите мимо!

Схожих (хотя и не столь феерических) малобюджеток в 1950-е и 1960-е было предостаточно, хотя в мощном мусорном потоке попадались и действительно стоящие фильмы. «Мир без конца» был, например, одной из первых попыток связать постапокалипсис и таймджампы: астронавты после возвращения на Землю обнаруживает, что из-за эффекта замедления времени они попали в XXV век, и где-то 400 лет назад атомная война превратила планету в выжженную пустыню. А в «Дне триффидов» замес еще круче: после метеоритного дождя все, кто смотрел на падающие звезды, ослепли, став легкой добычей для ходячих плотоядных растений!

Но самым значимым в длинной череде тогдашних сай-фай «бэшек» был фильм «Последний человек на Земле» с великим Винсентом Прайсом в главной роли. Ученый Роберт Нэвилл — единственный уцелевший после бактериологической войны: днем он объезжает округу в поисках припасов, а ночами держит осаду от орд кровососущих мутантов. Этот концепт стал прообразом зомби-апокалипсиса и содержал наметки многих тем, которые позже разовьет Джордж Ромеро. Тут и атмосфера гнетущей изоляции, и вампиры (причины появления которых связаны с вирусом, а не с мистикой), повадками больше похожие на ходячих покойников, и — пожалуй, главное — акцент на глухой обороне в окружении толп бесчисленных чудовищ. Тогда фильм прошел в прокате без особых фанфар, но сейчас очевидно, что это была первая серьезная попытка переизобрести образ зомби, изъяв его из привычного тогдашним зрителям «карибско-магического» контекста.

Что же до более драматически ориентированной постапокалиптики, то здесь необходимо выделить фильм «На берегу». Ситуация следующая: отгремела ядерная война, Северное полушарие разрушено, и огромное радиоактивное облако постепенно движется на юг, оставляя за собой горы трупов. Австралия оказалась вдали от эпицентра конфликта, поэтому в стране еще теплится как бы обычная жизнь. Люди ходят на работу, веселятся на вечеринках, ссорятся и мирятся, но прекрасно знают, что это пир во время чумы, ведь через считанные месяцы радиация накроет саваном смерти всех и каждого. А чтобы облегчить гражданам отход в мир иной, правительство раздает специальные таблетки, за которыми выстраиваются длиннющие очереди. На столь безрадостном фоне разворачиваются роман светской львицы-алкоголички (одна из неожиданных, но ярких ролей Авы Гарднер) с капитаном подлодки (его играет Грегори Пек).

«На берегу» собрал не только деньги, но и охапку разного рода престижных призов с номинациями, однако интереснее всего в нем то, что режиссер Стэнли Крамер (постановщик мощной драмы про суд над нацистами в Нюрнберге) смог снять поразительно жизнеутверждающее кино на абсолютно беспросветном материале. В фильме нет даже намека на хэппи-энд, и все главные герои (среди актерского состава, кстати, есть легендарный комик Фред Астер и Энтони Перкинс, будущий маньяк из «Психо») так или иначе умирают. Но важнее не их смерть, а то, как они решают прожить остаток своих обреченных жизней — гоняя на «Феррари», ухаживая за любимыми цветами или устроив романтический пикник. В этом смысле «На берегу» блестяще показывает, что качество отпущенных тебе дней бесконечно важнее их количества.

Апокалипсис вчера

Под конец 1960-х постапокалиптические мотивы в фантастике начали мелькать все реже, да и сам жанр утрачивал былые позиции в мейнстриме. Тому способствовали три обстоятельства. Во-первых, завершилась космическая гонка между Советским Союзом и США: полет американцев на Луну стал финальным аккордом, после которого масштабных межзвездных прорывов уже не было. Во-вторых, интенсивно развивались контркультурные движения, а их приоритетом были не передовые технологии, а поиски новых форм духовности, лежащих вне официальной науки. И, наконец, наступила эпоха «разрядки международной напряженности» между СССР и США, так что страхи перед тотальной атомной войной отступили на второй (а то и третий-четвертый) план.

Когда в 1970-х стало ясно, что покорения Солнечной системы звездолетами на атомной тяге можно не ждать, а ядерная война вроде бы не начнется со дня на день, в научной фантастике начали чаще проявляться мотивы, связанные с биотехнологиями (первые хорроры Дэвида Кроненберга) экологией («Зеленый Сойлент») и искусственным интеллектом («Колосс: проект Форбина»). Что же до постапокалипсиса, то из тогдашних жанровых релизов можно выделить три культовых фильма, значимых для развития этого поджанра.

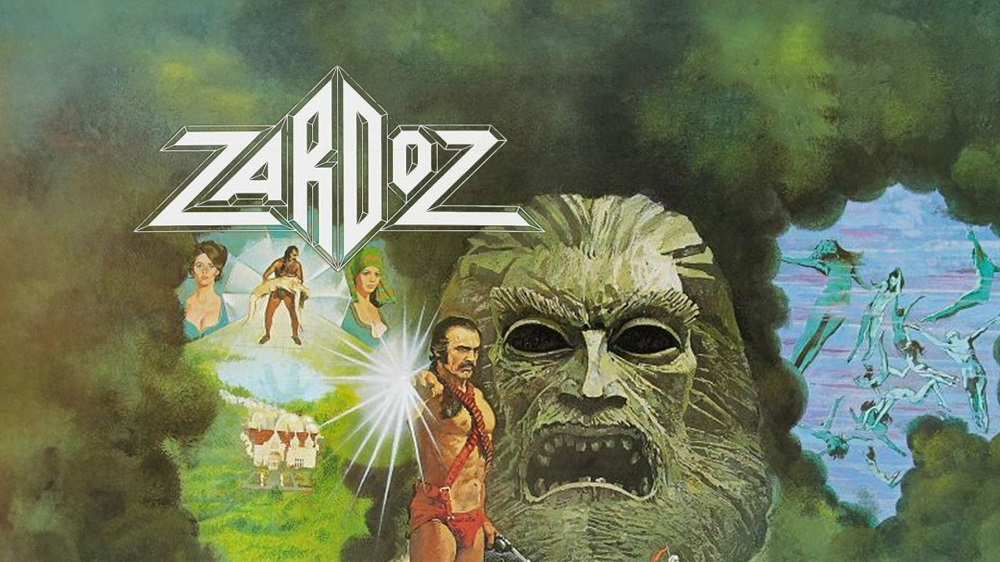

Первый — это «Зардоз», эпическая сай-фай драма Джона Бурмена (он больше известен первоклассным триллером про злобных реднеков «Избавление»). Завязка такая: 2293 год, давным-давно отгремела ядерная война, и человечество разделилось на два радикально разных класса. В бескрайних гиблых пустошах обитают племена дикарей, которые поклоняются гигантской летающей голове Зардозу. А вдалеке от опасных земель, за стенами огромной усадьбы, живут Вечные — те, кто сохранил остатки высоких технологий, и научился продлевать свою жизнь практически до бесконечности. Однажды опытный охотник-дикарь Зед случайно попадает внутрь божественной головы Зардоза — и оказывается в руках Вечных, которые решают сохранить жизнь примитивному созданию для научных целей. Обалдевший от новых знаний Зед становится пешкой в сложных политических играх Вечных, но со временем понимает, что его цель — разрушить цивилизацию эгоистичных бессмертных элит и перезапустить историю человечества.

«Зардоз», несомненно, один из оригинальнейших фантастических фильмов, когда-либо появлявшихся на большом экране. Бурмен здесь выступил не только постановщиком и продюсером, но также сценаристом, причем его идея целиком авторская, то есть, не основанная на адаптации уже существующей книги или более раннего фильма. Это невиданной мощи коктейль из хлесткой сатиры, боевика, драмы и философии, синтезированных в едином, но многослойном сюжете. Никогда прежде постапокалиптический сеттинг не использовался настолько изобретательно, и львиная доля культовой славы «Зардоза» связана с тем, что Бурмен своей работой показал, насколько богатым на социальный комментарий может быть концепция выживания после апокалипсиса. Опираясь на образы и ходы «Волшебника изумрудного города», Бурмен дал аллегорию на разрушительный дисбаланс в отношениях развитых и развивающихся стран: пока яростные дикари сражаются в бессмысленных войнах (пушки им, кстати, подкидывает Зардоз, взамен забирая выращенную еду), утонченные гедонисты наслаждаются отупляющим комфортом и от бессмертного безделья потихоньку сходят с ума.

Но помимо лихо закрученной сквозной интриги в «Зардозе» хватает не менее интересных второстепенных линий (вот лишь одна: Вечные хотят сделать из крепыша Зеда осеменителя для оздоровления генофонда, поскольку у элитных мужчин сплошь импотенция — размножаться ведь уже не нужно), и мелких креативных находок. Например, тех, кто нарушил местные законы, Вечные ссылают в «зону старения», где от вечно молодых лиц не остается и следа — в обществе, где физическая красота стала абсолютной нормой, такая судьба хуже смерти. И заключительный штрих: в роли брутального — а затем интеллигентного — дикаря Зеда засветился сам Шон Коннери!

Второй фильм — это «Бегство Логана», еще один эмблематичный сай-фай своего времени. Концепт таков: далекое будущее, расслабленные люди счастливо живут в гигантских подземных городах, все системы жизнеобеспечения которых управляются ИИ, опекающим жителей от любых серьезных неприятностей, будь то болезни или голод. Но есть нюанс: как только человеку исполняется 30, он должен совершить публичный суицид во время ритуала обновления. Логан 5 — охотник, выслеживающий тех, кто хочет сбежать из города — неожиданно обнаруживает, что тема с обновлением лишь обманный маневр ИИ, призванный регулировать численность населения, иначе людям не хватит ресурсов для выживания. Выбравшись наверх, Логан узнает, что вся подземная утопия живет на обломках мира, давным-давно погибшего в ходе глобальной катастрофы.

«Бегство Логана» примечательно прежде всего тем, что это один из самых ярких и важных для жанра примеров объединения антиутопии с постапокалиптикой. Хотя всемогущий ИИ, контролирующий жизни выживших, был и в «Зардозе», в «Бегстве Логана» это центральная идея, на которой основан весь сюжет. Более того, здесь едва ли не впервые в мейнстримной фантастике дана проработанная концепция искусственной (и внешне благополучной) реальности, созданной для контроля над человечеством. Не забудьте, что здесь ИИ разрабатывает целые возвышенные ритуалы, вокруг которых организован быт людей, пребывающих в блаженном неведении относительно истинной природы их режима. В общем, без наследия этого фильма (а он стал кассовым хитом, заодно собрав кучу призов, включая «Оскар» и множество жанровых премий) сложно представить такие фильмы как «Матрица» или «Темный город».

Но самый важный постапокалиптический фильм того времени — это юморной сай-фай боевик «Парень и его пес». Итак, 2024 год (будущее, которое мы, к счастью, потеряли!), на месте Америки — постъядерная пустошь. По обширным диким землям странствуют простоватый паренек Вик (Дон Джонсон до хитового сериала про полицию Майами) и его пес-телепат Блад, у которого мозгов явно побольше, чем у хозяина. В паре четкий симбиоз: Блад нюхом чует женщин и еду, а Вик забирает себе первых и отдает часть второго собаке. Обыскивая очередной бункер, Вик и Блад натыкаются на девушку, которая поведает им о подземном городе, где сохранилась вполне приличная жизнь. Местные власти назначат парня серийным осеменителем (да, это ОЧЕНЬ важная тема в тогдашней постапокалиптике!). Уловка в том, что мужской эээ… генетический материал собирают механизмы, так что о горячем сексе с разнообразными красотками Вику можно не мечтать. Но более серьезная проблема в том, что Вика плавно втягивают в подготовку переворота, призванного положить конец местной диктатуре.

Этот дешевый (снятый за $400 тысяч) сай-фай стал одной из важнейших вех в развитии кинематографической постапокалиптики. При том, что в прокате он не был особо успешным, кое-кто из тогдашних маститых критиков отметил его достоинства, а со временем его влияние только нарастало. Главное, что сделал «Парень и его пес» — показал скрытый потенциал давно привычного, но недоиспользованного постъядерного пейзажа.

В 1950-х и 1960-х атомная катастрофа оставалась самым распространенным сценарием апокалипсиса, но обычно в фантастике рассматривались либо начало социального распада (как в малоизвестном, но любопытном триллере «Паника в нулевом году»), либо, наоборот, далекое будущее, возникшее вследствие той самой катастрофы («День, когда Земле пришел конец»), куда можно было напихать побольше жутких мутантов, не утруждаясь пояснениями, как такой мир возник. В первом случае постапокалипсис оставался правдоподобным, но предельно конкретным (и оставлял немного места для собственно фантастики), а во втором — излишне абстрактным (давая простор для фантазий).

«Парень и его пес» был первым влиятельным фильмом, изображавшим, так сказать, «постапокалипсис ближнего прицела» — ситуацию, когда катастрофа случилась явно не вчера, но и не в незапамятные времена. Что еще важнее, это был фильм, где тщательно изображался крайне насыщенный и гротескный мир посреди постъядерной пустыни. Тем самым он задал первый знаковый прототип наиболее востребованного сеттинга в постапокалипсисе, показав, что даже пустошь (а не одни только подземные города или древние развалины) может оказаться полноценной экосистемой. По ней шастали сбрендившие андроиды и промышляли банды рейдеров, изредка попадались светящиеся в темноте мутанты. А жизнь в райском подземелье строилась на основе сюрреалистически преломленных традиций 1950-х: все жители ходят с насильно выбеленными лицами, мужчины одеваются в деловые костюмы (или то, что от них осталось), а женщины носят изящные (насколько это возможно в постъядерной нищете) домашние платья. Добавьте к этому еще остроумные перепалки Вика с Бладом (мизантропичный собакен постоянно сарказимирует над тупым хозяином, который даже максимально лобовые подколки считывает через раз, а то и два), и поймете, откуда создатели Fallout черпали вдохновение.

Но в течение 1970-х постъядерная тематика еще оставалась второстепенной для мейнстримной фантастики. Разрядка в Холодной войне продолжалась, и людям больше были интересны экологический сай-фай а-ля «Молчаливое бегство» и космическое фэнтези, тон в котором задавали «Звездные войны». Апокалипсис все еще казался возможным, но пугал намного меньше. Под конец декады хитом стал ромеровский «Рассвет мертвецов», подняв волну апокалиптического кино про зомби, но в ней на один отличный фильм (такой как «День мертвецов») приходилось с десяток трэш-поделок. Будущее принадлежало постъядерной пустоши.

Золотой век постапокалипсиса

С началом 1980-х Холодная война вышла на последний пик напряжения, и международная обстановка резко накалилась. Впервые за долгое время люди вновь начали бояться атомной войны как реальной возможности, и эти тревоги быстро проникли в массовый кинематограф. Но теперь, когда цензурные барьеры были давно сметены, детализация кошмарной жизни после ядерного холокоста вышла на качественно новый уровень, а удешевление спецэффектов и расширение рынка за счет распространения VHS создали предпосылки к тому, чтобы постапокалиптика превратилась в магистральный жанр фантастики.

Эталонные образцы были заданы в самом начале десятилетия, когда вышло два основополагающих фильма. Один из них — «Побег из Нью-Йорка», лихой экшен от Джона Карпентера, собравший феноменальные деньги в прокате и ставший классикой жанра. Сеттинг тюремного города, раздираемого сражениями банд, стал стандартом для целого ряда подражателей, хотя в фильме, строго говоря, не было ситуации постапокалипсиса: события происходили непосредственно во время Третьей мировой.

А другой, уже четко «постъядерный», фильм — это, конечно, сиквел «Безумного Макса» снятый Джорджем Миллером, бессменным автором франшизы. Если карпентеровский фильм стал показателем того, что сюжеты о крахе цивилизации обладают огромным коммерческим потенциалом ($50 миллионов сборов при бюджете в $6 миллионов), то миллеровская работа установила для них жанровый стандарт на десятилетия вперед. Именно с подачи второго «Безумного Макса» усеянная развалинами пустыня превратилась в классический сеттинг, а пестрые наряды и эклектичная эстетика новых варваров стала важной чертой дизайна в постапокалиптике. Миллер раскрыл креативный потенциал, заложенный в «Парне и его псе», но не ограничился визуальным обликом героев, а еще и представил галерею кастомных тачек, превращенных в орудия на четырех колесах.

Успех «Воина дороги» (на американском рынке, впрочем, фильм не выстрелил в прокате столь же оглушительно, как на родном австралийском, ввиду проблем у дистриьютора, но стал хитом на домашнем видео) и «Побега из Нью-Йорка» стал мощным двойным толчком к возрождению постапокалиптики. Причем на этот раз основная масса фильмов поступала не столько из США, сколько из Европы, прежде всего Италии, где к тому времени сложились прочные традиции жанрового кино. Правда, к 1980-м мода на готические хорроры давно прошла, а стоящие джалло появлялись все реже, но конвейер ужастиков и фантастики всю декаду работал исправно. А если еще вспомнить, что в середине 1980-х вышел еще более масштабный триквел «Безумного Макса», нет ничего удивительного в том, что постапокалиптические фантазии на этот раз отличались повышенной буйностью. И трэш-боевики зачастую захватывают размахом амбиций, даже если реализация задумок порой напоминает схватку двух радиоактивных мутантов в клетке с электротоком на прутьях: дико, жестоко, иногда нелепо, но очень захватывающе.

Взять, например, лучший рип-офф классики Карпентера: «2019: после падения Нью-Йорка». Через много лет после войны между Евразийской Династией и Пан-Американской Конфедерацией одинокий солдат Парсифаль (да!) должен пробраться в разрушенный войной Нью-Йорк и найти единственную женщину, способную к размножению (говорю же, фертильность — это фундамент любой постапокалиптики!), а потом улететь с нею на ракете в направлении, внимание, Альфы Центавра. Тут есть племя карликов, проживающее под зданием ООН, суровый, но дружелюбный человек-обезьяна, а еще гладиаторские бои на автомобилях — и это далеко не полный список зрелищ. Отдельно две строчки про стиль: евразийские солдаты в противогазах рейдят покоренные города, ища уцелевших женщин, скачут на лошадках и вовсю палят из арбалетов (командует ими, конечно, злющая леди-доминатрикс в стильнейшем кожаном прикиде).

Или еще одна творческая переделка той же самой карпентеровской классики: «1990: воины Бронкса». К 1990-му район Бронкс в Нью-Йорке превратился в рассадник криминальной анархии, а общество разделилось на тех, кто живет по закону улиц, и тех, кто наслаждается защитой больших корпораций. После того как юная наследница корпоративной империи скрывается в Бронксе, ее отец отправляет на поиски строптивой девушки опытного наемника. Следопыт, изучив обстановку на месте, решает спровоцировать очередной виток передела кварталов, рассчитывая под шумок бандитских разборок выкрасть девушку. Тут упор сделан не только на боевые сцены, но и на роскошнейший стиль банд, образовавших полноценные кланы с собственными ритуалами, кодексом чести и визуальной эмблематикой.

Наряду с этими разудалыми трэш-шедеврами развивалась и более серьезная постапокалиптика, наследовавшая традициям «На берегу» и «Пятерых» в том смысле, что она исследовала повседневность жизни в постапокалипсисе. Здесь ключевой работой был телефильм «На следующий день», описывающий жизнь обычной американской семьи на фоне усугубляющегося политического кризиса, который заканчивается ядерными ударами. Чуть позже появился еще один знаковый фильм «Нити», показавший эффект атомной войны на жизнь провинциального британского городка. Здесь эскалация катастрофы идет где-то далеко на фоне, а вот ее последствия вынесены на первый план: это был постапокалипсис глазами обывателей, а не их далеких потомков или элит, принимающих решения здесь и сейчас.

В числе любопытных, но не особо известных драматических фильмов о «ядерном» конце света можно еще выделить австралийскую драму «Случайная связь» (две парочки проводят ночь в закрытом театре, пока за стенами разворачивается атомный кризис) и очень своеобразный микс ромкома с постапокалиптическим триллером — «Волшебная миля». Тут история до жути простая: ожидая любимую девушку в кафе, парень снимает трубку таксофона, когда раздается звонок — и узнает, что ракеты уже взлетают, а чтобы куда-то схорониться у него и ближайших людей минут 15-20. Ну и особо можно отметить фильм «Мальвиль», рассказывающий о том, как жители небольшого французского городка оказываются заперты в поместье во время ядерной атаки, и постепенно оборачиваются друг против друга на фоне всеобщей разрухи.

Наконец, третье направление в постапокалиптике использовало мотив атомной катастрофы в качестве ключевой аллегории, позволяющей исследовать то, как формируется новое общество из развалин старого, или как опыт выживания в тотальном уничтожении преобразует отдельную человеческую жизнь. Один из лучших примеров — артхаусная сай-фай эротика «Кафе плоть». Задумка такова: в постапокалиптическом мире 99% людей не могут заниматься сексом, так что они платят за то, чтобы видеть, как люди из оставшегося 1% исполняют эротические представления в особых «театрах плоти». Еще один образчик небанального подхода к постапоклиптике — анимационный фильм «Когда дует ветер», описывающий жизнь британской семьи после того, как разразилась ядерная война. К этой же категории можно отнести и хорошо известную советскую картину «Письма мертвого человека», в которой настроение ужасающей безнадеги пропитывает каждый кадр.

Под конец 1980-х, с завершением Холодной войны, опасения насчет глобальной гибели всего живого отодвинулись очень далеко, и постапокалиптические фильмы постепенно сошли с экранов. Там еще встречались культовые и вообще заслуживающие внимания образцы жанра (помните «Киборга» с Ван Даммом и забористый трэш «Ад в лягушачьем городе»?), но интерес к ним плавно спадал, и к середине 1990-х постапокалиптика в классическом ее виде свелась либо к совсем уж скучным однодневкам, либо стала вспомогательным сюжетным элементом в сай-фае, оттеняя другие идеи.

С началом нового века на первый план вышли другие сценарии постапокалипсиса — главным образом те, что связаны с господством всемогущего ИИ, либо с нашествием разного рода зомби, пораженных вирусом. Эпоха постъядерного постапокалипсиса в общем и целом закончилась с Холодной войной, оставив богатейшее наследие, освоение которого займет еще не один десяток лет… если, конечно, бомбы останутся на своих местах.

Классная статья, спасибо!

Спасибо вам, что прочитали! Как я всегда говорил, "работаю для любимых и отвратительных"!