Сейчас термин «ушу» для любого занимающегося боевыми искусствами человека звучит как что-то из области оздоровительной гимнастики, однако это далеко не так. Есть одно направление ушу, представители которого могут дать прикурить многим борцам и боксерам — это ушу-саньда, спортивное направление ушу, впитавшее в себя все от многочисленных традиционных китайских стилей боевых искусств. И оно реально крутое.

Немного о терминологии

Прежде всего, стоит разобраться с терминами, поскольку неискушенный человек может думать, что ушу и кун-фу — это разные виды китайских боевых искусств. На самом деле существует множество терминов, по сути обозначающих одно и тоже — боевое искусство. Слово «ушу» состоит из двух иероглифов, обозначающих «военный, боевой» и «техника». То есть, если дословно— боевая техника.

Термин кун-фу или гонфу, обозначает любое мастерство, достигаемое с помощью упорных тренировок, в Гонконге же его используют для обозначения ушу.

Также есть древний термин «уи», обозначавший в императорском Китае боевые искусства, и термин «гошу» — «национальное искусство». Имеется и еще один термин «цуань-фа» — «кулачные методы» — название подвида ушу, которое часто переносят на все боевое искусство Китая.

Поэтому, какой бы термин вы не услышали и не употребили — по сути, вы будете говорить об одном и том же.

История зарождения

Первые упоминания о боевых искусствах на территории Китая относятся еще к бронзовому веку, эпохам Ся, Шан и Чжоу. Уже тогда предки китайцев с удовольствием резали друг друга бронзовым оружием, приносили богам человеческие жертвоприношения и писали иероглифы на человеческих лопатках.

Во времена воюющих царств, Чжаньго (770 г до н.э — 221 г до н.э), боевые искусства стали особенно важны — борющиеся друг с другом князья часто держали в своей свите мастеров боевых искусств. Первым же письменным упоминанием можно считать памятник эпохи Хань — «Шанцзин» (Книгу песен). В ней есть строчка: «не владеющий искусством кулака, не может быть храбрецом», в которой говорится не только о боевом искусстве вообще, а именно о кулачном бое, что особенно важно.

Наивысшего же расцвета ушу достигло в эпохи Мин и Цин. Ци Цзигуан, живший в эпоху Мин, написал сочинение «Цзисяо синьшу» (Новое иссследование о военных искусствах), в котором систематизировал и перечислил все виды ушу. Будучи военным, он отобрал шестнадцать самых известных стилей кулачного боя, выбрал из них тридцать две наиболее эффективные боевые позиции, которым и тренировал своих солдат.

В это же время у военных были введены экзамены по ушу в его прикладном варианте. Вариант же рукопашного боя распространился в народе, разделившись на сотни школ и направлений.

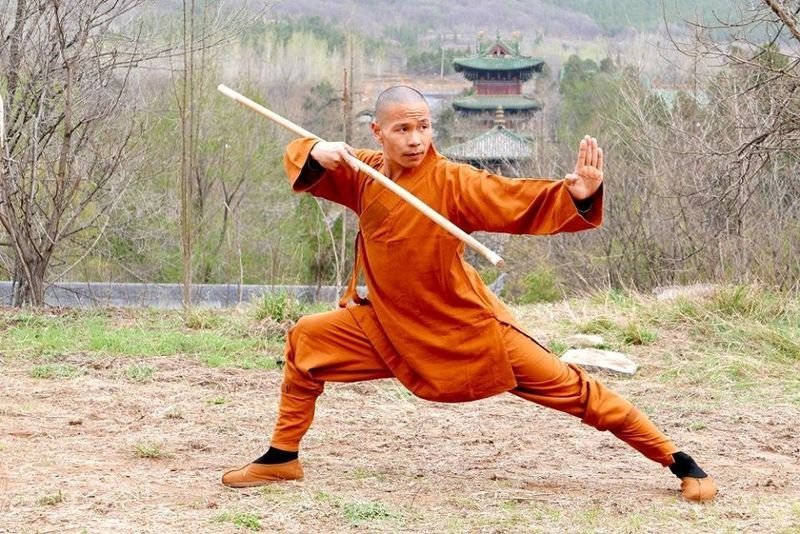

Говоря про ушу, нельзя не упомянуть знаменитый на весь мир монастырь Шаолинь — одну из главных обителей боевых искусств Китая. По легенде, монахов Шаолиня боевым приемам обучил индийский проповедник буддизма Бодхидхарма (по-китайски Дамо). Придя в монастырь, он девять лет сидел и медитировал, чтоб поразить монахов и заставить их слушать себя. У него это получилось, хотя потом пришлось восстанавливать буквально отсохшие от долгого сидения ноги.

Конечно, это красивая легенда, а вот как было на самом деле, рассказывают не легенды, а исследователи. В XIII или XIV веках (с этим не точно), когда монастырь существовал уже почти тысячу лет, туда пришел мастер Цзюэ Юэнь (Прозревающий дракона). Вот он то, закалившийся в драках с бандитами и изучавший ушу у многих мастеров, и реформировал знаменитые «руки восемнадцати архатов», по легенде данные монахам Бодхидхармой, создав знаменитый жесткий стиль Шаолиня.

Слава монастыря стала так велика, что по всему Китаю развелось множество фальшивых мастеров, и поэтому шаолиньские монахи придумали знаменитый экзамен на мастерство, когда ученик проходил двенадцать «застав», в которых на него нападали по два мастера. И либо он доказывал свое умение, либо уходил на переподготовку. Именно эта традиция стала основой легенд о знаменитом лабиринте манекенов, где механические воины лупили будущих мастеров деревянными руками.

После начала активного применения огнестрельного оружия значение ушу стало падать, но стала усиливаться его важность как духовного пути. Во времена, когда иностранные державы захватывали Китай, именно мастера ушу становились предводителями отрядов сопротивления интервенции. После Синьхайской революции количество занимающихся стало уменьшаться, но уже в 1928 году интерес к ушу снова возрос, а в Шанхае была создана ассоциация «Боевой дух», и начались всекитайские соревнования.

Что же такое ушу-саньда и как оно появилось

Сам термин «саньда» в китайском языке обозначает буквально «неканонизированные удары» или «свободные удары». Или, по сути, свободный бой. То есть данный термин обозначает свободную схватку бойцов, не ограниченных каким-либо стилем или способом ведения боя.

Сама история свободных поединков уходит в далекое прошлое Китая. В документах VI-III веков до н. э. имеются упоминания про «сянбо» — драки друг с другом. В текстах VI-X веков нашей эры, есть строчки о «шоубо» — рукопашной схватке и «цзуели» — соизмерении сил. В этих боях использовались как удары, так и борцовские техники. Дрались без правил и ограничений, не было весовых категорий, могли также применять и традиционное оружие, так что часто такие схватки заканчивались смертью или увечьями. Проводили их на специальном помосте.

Во времена династии Сун (960 -1279 гг), ушу было введено в армейскую боевую подготовку, а поединки на помосте стали настолько часты, что в столице, на территории самого министерства, был установлен специальный помост для них — «лэйтай». Так, собственно, и называли сами поединки.

Во времена династии Мин (1368-1944 гг) поединки «лэйтай» были очень популярны. Бои были настолько кровавыми и травматичными, что к схватке допускались лишь люди, подписавшие документ «о жизни и смерти» — бумагу, в которой они в случае чего соглашались быть убитыми в поединке.

В 1979 году Госкомспорта КНР принял решение разработать новую форму соревнований по ушу — поединки, которые назывались «саньшоу» (свободные руки) или «саньда» — (свободный бой).

Данная система была создана китайскими военными на основе традиционных боевых искусств Китая с добавлением элементов из западных видов единоборств. Разделяется она на прикладные техники самообороны и спортивные техники. На соревнованиях разрешается применять все стили и удары традиционного ушу, кроме ударов в запрещенные области тела.

Правила ушу-саньда

Что же представляет собой современное ушу-саньда? Прежде всего, это полноконтактный поединок по спортивным правилам — бойцы разделены на возрастные и весовые категории. Также имеются различия между спортивным и профессиональным саньда. В спортивном используют открытые шлемы и боксерские перчатки, чуть меньших размеров, чем в боксе. Также корпус бойца защищен жилетом, а ноги — чаще всего спортивной защитой голени.

Допускаются все виды ударов руками и ногами в голову, корпус и ноги, а также любая бросковая техника, хотя при наличии боксерских перчаток она ограничена. Запрещены действия в партере, удары коленями используются только в профессиональном саньда, а локтями — только в поединках с тайскими боксерами.

В целом получается очень динамичный и жесткий бой, с множеством нокаутов и красивых бросков.

Саньда в ММА

Правила саньда неплохо готовят бойцов для последующих выступлений в тех же смешанных боевых искусствах. Умения жестко и в полный контакт бить руками и ногами, коленями и локтями в сочетании с бросковой техникой делают такого бойца опасным соперником. Однако им все-таки приходится переучиваться с боксерских перчаток на ММА-шные, и серьезно подтягивать борьбу в партере, удушения, болевые и добивания на земле.

Тем не менее, представители ушу-саньда есть даже на соревнованиях по ММА мирового уровня. Например, Забит Магомедшарипов, российский боец из Дагестана, сейчас штурмует самый крутой ММА-промоушен в мире — UFC. И при этом демонстрирует красивые, динамичные бои, где отличная ударка прекрасно сочетается с бросковой техникой. Он не раз был премирован и получал приз «лучший бой вечера» и «выступление вечера» В последнем бою Забит победил соперника необычной способом излома колена.

Еще один россиянин, пришедший из саньда и покоряющий сейчас UFC по прозвищу «Король кун-фу» — Муслим Салихов. Мастер спорта международно класса по ушу-саньда, многократный чемпион мира, Европы и России, демонстрирует сейчас свои навыки в октагоне.

Ушу-саньда на улице

Насколько же хорошо работает саньда на улице? Собственно как и любое спортивное направление рукопашки. Так как у спортсмена есть огромный опыт жестких спаррингов и соревнований, на улице такой боец будет чувствовать себя довольно комфортно, если преодолеет привычку к правилам и работе в искусственных условиях. А сочетание ударов и бросков дает ему приличную фору перед уличными бузотерами.

Важно только помнить, что в уличном столкновении психологическая подготовка и умение быстро соображать и принимать решения часто бывает важнее натренированного удара и набитых кулаков.

Ни слова про Джеки Чана. Разочарование(

Но все ровно не русский стиль, не русский стиль

Клик бейт на Брюса Ли!

В тексте ни одного слова про него)

Ну а вдруг у них есть стиль лома?

Ну как сказать, он тренировался в боксе, карате и хапкидо, так что скорее всего он сможет навалять в реальной драке или хотя бы мог в молодости.

Не цуаньфа, а цюаньфа. «Цуань» по-китайски — лом.

UPD. Дочитал статью внимательно.

1. Слово gongfu (功夫) записывается не «гонфу», а «гунфу» (что,

собственно, означает время, затраченное на подвижничество»).

2. Имя монаха — Цзюэ Юань (覺遠), а не Цзюэ Юэнь (такого слога не существует), и дракона там нет, оно означает «Прозревающий далёкое»

3. 角力 пишется на русском «цзюэли», (так же, как «Цзюэ» в прозвище монаха).

Ну, и по первым письменным упоминаниям путаница — такого памятника как «Шанцзин» просто не существует. «Книга песен» — это Шицзин, и он явно древнее эпохи Хань; Вероятно, имеется в виду Шаншу (он же — Шуцзин) — «Книга документов», но он опять же, не ханьской эпохи; при Хань ушу тоже упоминалось и неоднократно, но в другом памятнике — Ханьшу (История Хань).

Ну, и ещё одно, для информации — хоть везде все и говорят до сих пор «Династия Мин (Цинь, Хань, Тан, Сун, Юань, Цин), но это неверно, т.к. в русском династия — это правящая фамилия. А тут речь о периоде или государстве. При Юань, например, правила династия Чингизидов, а при Цин — маньчжуры из династии Айсингиоро.

Джеки Чан — актер, а не спортсмен

Во-первых, 法 — это не стиль, а метод (Стиль — собственно, как раз 拳 — кулак).

Во-вторых, тут автор прямо пишет: «Имеется и еще один термин «цуань-фа» — «кулачные методы»», так что сомнений не остаётся. А 拳法 правильно транскрибируется как «цюаньфа».

Он и ушу занимался и занимается и что? Я вот тоже занимаюсь крутым традиционным стилем ушу, являюсь последователем в третьем поколении передачи стиля и могу навалять, но ни разу не спортсмен.

А тут статья же не касается традиционных стилей ушу. Речь тут про то, как традиция ушу вообще проявляется в современном спорте.

не в обиду, но так вышло,что учился и общался я с большим кол-вом китацев, в то же время, то же прилично общался с магистрантами с тех или иных китайских кафедр наших универов…

Вообщем, ты не представляешь, сколько было споров в каждой компании, когда я приносил что то из другой компании….причем по всему что можно придумать и касается китая….начиная от произношение, переводов, терминологий и тд и тп…

Так что указывать на всякие такие косяки как то глупо, по моему опыту…

з.ы. что китайца, что студенты, люди далеко не глупые были, были и люди лет по 30, которые получают уже 3ю вышку…

Поверь, представляю, т.к. работаю этой сфере десять лет. Поэтому и пишу то, как принято по стандарту. А глупо это или нет — пусть каждый сам решит. Данные корректировки, прежде всего, автору адресованы, т.к. для такой классной в целом статьи они никак не во вред.

Какой ты душный…

Чувак, ты бы вынул шило из жопы.

Это не я, это китайский

Какой оригинальный совет. Спасибо за заботу, но я не могу ему последовать, в силу отсутствия оного предмета в означенном месте.

нельзя быть таким

Ебать ты зануда