Однажды я прочитал в твиттере у знакомого потрясающе точное описание музыки The Cure. Оно представляло собой вымышленный диалог между слушателем и группой.

The Cure: «Вот убойный рифф».

Я: «Вау, круто».

The Cure: «Мы будем играть его ровно три минуты, прежде чем перейдем к делу».

Я: «Оу».

The Cure: «И это будет лучшая песня, которую ты услышишь за всю свою жизнь».

Пожалуй, нет ни одной другой группы, которая обрела бы такую популярность среди массовой аудитории и одновременно настолько бессовестно и нагло нарушала бы все неписаные законы поп-музыки. Банда Роберта Смита сочинила Friday I’m in Love и Just Like Heaven — хиты, превзошедшие известностью своих создателей. Эти песни наизусть знают даже те, кто имеет весьма смутное представление о том, кто такие The Cure. Кажется удивительным, что эта же группа проделывала с аудиторией то, о чем в шуточной форме говорится в диалоге выше, причем не в конце 60-х и начале 70-х, когда почти все рокеры экспериментировали с форматом и звучанием, а на стыке 80-х и 90-х, когда правила игры для популярных исполнителей вроде бы давно определились и больше не подлежали пересмотру.

А самое удивительное здесь то, что The Cure оказались одинаково успешны в обеих ипостасях — и бесстрашных новаторов, которые могли открыть альбом двумя композициями с минимумом слов общей продолжительностью более 13 минут, и поп-звезд. Они виртуозно переключались между привязчивыми беззаботными мотивчиками и рефлексией на тему безответной любви, предательства, собственной идентичности. Такое разнообразие делало The Cure уникальными.

Они могли быть неловкими и смешными, а могли — возвышенными и трагичными. Ведь это именно Смит в одном из своих самых монументальных опусов, From the Edge of the Deep Green Sea с альбома Wish 1992 года, предвосхитил поток мемов про дождь, скрывающий слезы: «Why do you cry? What did I say? But it’s just rain I smile». Казалось бы, такие песни обречены быть слишком слащавыми, заточенными под страдающих от неразделенной влюбленности подростков. Однако в исполнении The Cure они почему-то берут за душу, заставляют вспоминать дела давно минувших лет, вгоняют в состояние глубокой задумчивости, легкой грусти и приятной меланхолии.

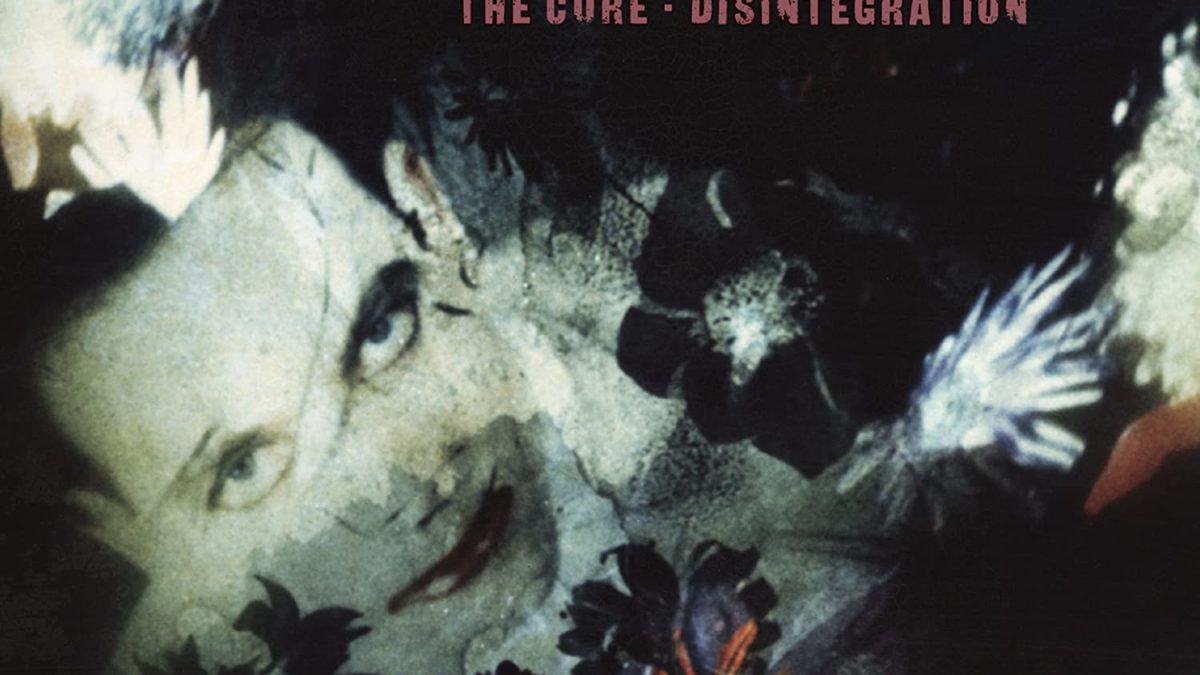

Искусство сочетать несочетаемое (привлекательность для массовой аудитории, готичную наивность и бескомпромиссный, авторский подход) The Cure отточили за три года до выхода Wish на своем предыдущем альбоме. Та запись стала определяющей для наследия группы и превратила Роберта Смита из звезды в легенду. Она называлась Disintegration.

«Последний шанс создать что-то по-настоящему значимое»

Идиома «поворот налево» в английском языке используется для обозначения чего-то неожиданного: когда события складываются определенным образом, а потом резкий твист переворачивает все с ног на голову. Меломаны и критики описывают так резкую смену стиля исполнителя, которая вроде бы не вписывается в ожидаемую траекторию творческого развития.

Пожалуй, самый яркий и известный «поворот налево» осуществили Radiohead, когда после умеренно экспериментальных, но вполне себе роковых Bends и OK Computer в 2000 году выпустили Kid A — гениальный заход на территорию электроники и психодела. Именно звучание, достигшее кульминации на этом альбоме, теперь прежде всего ассоциируется с великой группой. Со стороны подобный крен вполне мог показаться безумным и «ненужным». Зачем радикально отходить от привычного стиля, если все работало, зачем бросать вызов фанатам, часто не готовым к столь резким переменам?

Для Роберта Смита в 1988 году ответ на этот вопрос казался очевидным. Последние несколько лет ознаменовались для его группы однозначным коммерческим успехом: альбомы The Head on the Door (1985) и Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987), полные легких, зажигательных композиций, сделали The Cure поп-звездами. Первое попадание в топ-40 американских чартов, стадионный тур, внимание прессы — такое могло вскружить голову кому угодно. Так случилось, например, с клавишником Лолом Толхерстом, который начал вести себя все более непредсказуемо из-за пристрастия к алкоголю (в конце концов остальные участники пригрозили уйти, если Толхерст останется, и Смит уволил Лола, который вместе с ним стоял у истоков The Cure).

Сам Смит переживал успех по-другому. Несмотря на свалившуюся на него славу, в душе Роб по-прежнему оставался подростком из мрачной тэтчеровской Англии, тем самым пареньком из городка Кроли в Западном Суссексе, который любил сочинять музыку и колбаситься по вечерам в полупустых прокуренных пабах. Сочиняя, он вдохновлялся произведениями Альбера Камю (Killing an Arab) и Шарля Бодлера (How Beautiful You Are). Теперь ему приходилось развлекать десятки тысяч зрителей на стадионах по всему миру — от Парижа до Лос-Анджелеса. Смит не был уверен, что ему нравилось то, чем он занимался: музыка, которую он создавал, арены, где он выступал, бурная жизнь, вести которую вроде бы обязывал статус. В интервью 1989 года он сказал, что сам никогда не считал себя рок-звездой.

«Я даже никогда не думаю о том, что я в группе, пока не общаюсь с журналистами, — признался тогда Смит. — Я все еще затариваюсь в том же дерьмовом магазинчике. Все еще живу в той же подвальной квартирке. У меня все тот же старый джип. Я провожу много времени, занимаясь чем-то бессмысленным. Все наши творческие дела продолжаются, но в последнее время я даже не беру в руки гитару, потому что… даже не знаю. Мне все равно не стать лучше. Я бы лучше почитал книгу, чем поиграл на гитаре».

Такие слова не очень вязались с образом фронтмена группы, которая продала около восьми миллионов пластинок по всему миру, выступала на французском телевидении, снималась в рекламе и, по словам беседовавшего со Смитом журналиста, приближалась по известности и популярности к Майклу Джексону. Однако кое-что продолжало гложить лидера The Cure изнутри и не давало ему спокойно наслаждаться славой на протяжении всей второй половины 1980-х.

Смит родился в 1959 году. Это означало, что пока популярность группы неуклонно росла, сам Роберт все так же неуклонно приближался к 30-летию. Осознание этого нагоняло на него уныние, погружало в рефлексию по поводу своего творческого пути и того, чем вообще он занимался в жизни. Со стороны такой повод для депрессии может показаться инфантильным. Однако Смит с зацикленностью, присущей творческим людям, размышлял о том, что большая часть его карьеры, возможно, уже позади, а он предпочел чему-то более глубокому и значимому легкие деньги и полные трибуны. Взвинченное состояние музыканта усугублялось экспериментами с ЛСД.

«Я просто подталкивал себя, чтобы понять, как далеко смогу зайти, — рассказывал Смит. — Для меня было важно, что мне скоро 30. Я думал: «Вот и все. Это мой последний шанс создать что-то по-настоящему значимое в жизни». В том же интервью Роб признался, что из-за внутренних переживаний часто вел себя как говнюк, зато был очень сосредоточен и не прислушивался ни к кому, кроме самого себя, что в результате сработало в его пользу. «Если ты ведешь себя так, и у тебя получается, то все супер, но если нет — то это очень глупый способ вести дела, — признавал Смит. — Но я очень верил в то, что хотел сделать с этим конкретным альбомом».

Как написал автор рецензии для издания NME, посвященной 30-летию уже не самого Роберта, а его культового шедевра, «большинство справляется с кризисом по поводу четвертого десятка с помощью стремной татуировки или прыжка с парашютом». Смит же подошел к важному для себя возрастному рубежу, создав Disintegration.

«Затянутое погружение в любовные страдания»

Конечно, над альбомом работала вся группа, однако все равно трудно не воспринимать Disintegration как личную исповедь Смита, в которой он музыкальными средствами воплотил всего себя: от детских страхов до трепетных чувств к жене, от иррациональной тревоги до маниакального упорства, с которым он нацелился на создание magnum opus. Как говорил Роберт, он был готов реализовать свою задумку даже сольно, если бы оказалась, что товарищам по The Cure она не по душе. Однако группа разделила видение своего лидера, хоть новая концепция и подразумевала отход от того, чем они занимались в последние годы.

Летом 1988-го группа набросала первые треки для нового альбома дома у барабанщика Бориса Уильямса, а зимой 1988/89 приступила непосредственно к записи в студии Hook End Manor в живописном здании XVI века в пригороде Рединга. Сессии проходили в мрачной обстановке: Толхерст в основном пьянствовал (окончательно его выгнали уже после записи Disintegration), а Смит вел себя надменно и часто избегал остальных участников группы. Легко представить, что подобная атмосфера могла привести к провалу. Однако удивительным образом она способствовала появлению именно такого альбома, о котором мечтал Смит. Disintegration поступил в продажу 2 мая 1989-го.

Новый альбом не стал таким явным «поворотом налево», как Kid A 11 лет спустя хотя бы потому, что в творчестве The Cure задолго до этого уже встречались похожие мотивы. Даже на двух предыдущих записях, которые характеризовались более «попсовым» звучанием, то и дело проскальзывали нотки чего-то мрачного, готичного и трагического. А восхождение группы к славе началось с неофициальной трилогии альбомов Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) и Pornography (1982), которые атмосферой безнадеги затмевали даже Disintegration. Тем не менее для большинства поклонников The Cure новое звучание любимой группы обернулось настоящим шоком.

Музыкальный критик Джейсон Хеллер, которому тогда было всего 17, вспоминал, как после дурашливого Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me с элементами психоделики и диско он, вставив кассету в проигрыватель в мае 1989-го, рассчитывал услышать нечто похожее: музыкальный аналог улицы с вывесками разных цветов, пышный, избыточный и захватывающий. В том же духе представлял The Cure до выхода Disintegration и другой журналист Тонино Кануччи. Он вспоминал: «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me был во всех отношениях «чрезмерным» альбомом, особенно для The Cure. Он был ярким, масштабным, все песни отличались по стилю и звучанию. Он казался капризным, злым и жестоким, но при этом обаятельным, умным, энергичным и сексуальным. Если бы этот альбом был человеком, то он просыпался бы в два ночи и начинал перекрашивать стены в квартире, а затем прерывался на полпути и брался за что-то другое».

Disintegration оказался совсем не таким. Название альбома, которое с английского переводилось как «распад», удивительно точно подходило под его содержание. С первых минут он погружал слушателя в атмосферу уныния и одиночества, не отпуская до последней ноты. Смит своим характерным тенором с надломом пел о том, как его держат мертвой хваткой и душат, как у него заканчивается время, как он тщетно пытается наполнить свое сердце любовью. О дожде, грязи, мутных водах, из которых у него не получалось выбраться, как бы он ни старался. О том, как он всю жизнь пытается и не может донести свои чувства, как его трясет от тревоги даже в обществе самых близких людей, как он, зависая в прошлом, упускает настоящее. Музыка была под стать текстам: меланхоличные риффы, гулкие басовые партии, тоскливый синтезатор сливались в единое полотно, от которого даже в погожий теплый день хотелось запереться в комнате, задернуть занавески, лечь лицом в кровать и задуматься о тщете всего сущего.

Учитывая все это, неудивительно, что в первые дни после выхода альбом многим показался слишком монотонным, депрессивным и однообразным. Несмотря на мрачные элементы, которые присутствовали в творчестве группы с самого ее появления, такая музыка слишком отличалась от того, что фанаты и критики привыкли ждать от The Cure за последние годы. Кто-то успел окрестить альбом разочарованием.

«Затянутое погружение в страдания по любви, которая осталась без ответа или жива только в воспоминаниях, — говорилось в рецензии издания Q. — Спустя 11 лет и восемь альбомов Смит по-прежнему изображает запутавшегося подростка, плывущего по течению с разбитым сердцем. Трудно представить себе что-то хуже».

В том же духе рассуждал и юный Джейсон Хеллер, который тогда только мечтал о карьере критика: «Disintegration казался в лучшем случае самоповтором, а в худшем — самопародией. Я был ошеломлен тем, что The Cure скатились в приторную угрюмость. Последний год я провел, защищая группу от всех, кто считал ее сборищем карикатурных готов. Теперь казалось, что Смит вполне соответствует стереотипу».

Однако разочарование продлилось недолго. Во-первых, Disintegration оказался не совсем лишен песен с хитовым потенциалом — мелодичный и цепляющий трек с говорящим названием Lovesong стал популярен по обе стороны Атлантики и прочно закрепился на радио. Во-вторых, сработал удивительный талант Смита петь о вроде бы обыденных переживаниях так, чтобы это выглядело не нелепо и вторично, а глубоко, искренне и эффектно, как поэзия французов Бодлера и Рембо, которыми он восхищался, или мрачные зарисовки Кафки и По, которые вдохновляли его в юности.

На Disintegration Смит выворачивал душу наизнанку и признавался в собственных слабостях, будь то признание в безответной любви, переживания из-за невозможности быть вместе, тоска по утраченной юности или размышления о неизбежности смерти (кстати, сам Смит, несмотря на множество песен о любовных страданиях, всю жизнь состоит в счастливых отношениях с Мэри Терезой Пул, с которой познакомился в 14 лет).

Альбом казался настолько «некрутым», насколько это можно было представить в конце 1980-х. Неслучайно, по словам критика Джейсона Хеллера, примерно вся школа высмеивала его и других романтичных одиночек за любовь к The Cure. Disintegration, казалось, должен был только усугубить такое отношение. Однако произошло обратное: альбом оказался настолько пронзительным, что отбивал желание насмехаться и иронизировать даже у самых прожженных циников. Он с первых нот открывающего трека утягивал слушателя в пучину ничем не прикрытых эмоций и не отпускал до самого финала.

«Иногда я вспоминаю, как был подростком, который читал Сэлинджера, Рембо и По, и мне хочется смеяться, — говорил Смит в начале 2000-х. — Но это выглядело бы жалко с моей стороны, я вел бы себя как отец, который издевается над ребенком за демонстрацию первых взрослых эмоций. Это изумление слишком чистое, чтобы над ним смеяться. К авторам, популярным среди подростков, часто относятся как к карикатурам. Но возьмите Жан-Поля Сартра — его описания человеческой натуры остается непревзойденным, и я бросаю вызов любому, кто считает, что это не так. Пусть попытаются создать что-то лучше, чем «Тошнота».

Осознанно или нет, но Смит метко охарактеризовал и самого себя — его творчество точно так же пользовалось особой популярностью у подростков. Тонко чувствующих реальность вокруг себя, но погруженных в собственный внутренний мир интровертов, чья жизнь не сводилась к шумным вечеринкам и спортивным соревнованиям. И точно так же, как Сартру или Камю, ему удалось ухватить в песнях на Disintegration то, что прошло мимо более «крутых» музыкантов или писателей. Нечто вроде бы сотканное из парадоксов — одновременно первобытное и хрупкое, неконтролируемое и сознательное. Саму человеческую натуру.

Ценность этого достижения трудно передать словами, поскольку само достижение к словам не сводилось. Какими бы красивыми ни были тексты, главным на Disintegration все-таки были не они, а то состояние, в которое погружала каждая песня. Неудивительно, что в треке Closedown, который длится чуть дольше четырех минут, первые слова звучат лишь на третьей минуте, а весь текст состоит из пары фраз: Смиту не нужно было насыщать каждый трек лирикой, чтобы донести до слушателей свои эмоции и заставить их чувствовать то же самое, что и он.

То же касается и структуры, и продолжительности песен. Эпические Prayers For Rain и The Same Deep Water As You идут шесть и девять с половиной минут соответственно, а следом за ними слушателя сбивает с ног своим лихорадочным напором титульный трек, и длится он дольше восьми минут. При этом на альбоме почти нет бриджей (разделов, контрастирующих по звучанию с основной частью песни), хуков (цепляющих мотивов) и всех тех элементов, которые призваны сделать музыкальное произведение более привлекательным и доступным для широкой аудитории.

Смит и компания создали альбом, который на бумаге был обречен на провал: затянутый (более 70 минут на 12 песен) и вроде бы не содержащий никаких новых тем и актуальных высказываний. Ну и серьезно — песня о любви с названием Lovesong? Разве могло из этого получиться что-то не приторно-банальное? Так почему же в последующие годы Disintegration приобрел культовый статус и стал обязательным пунктом в любых подборках лучших альбомов всех времен?

«Открытое окно с эмоциями»

То, что некоторые критики после релиза назвали монотонностью, на самом деле было цельностью, которая редко встречается даже в более коротких альбомах. Ни одна песня не кажется неуместной, несмотря на зловещую игривость Lullaby и наивную возвышенность Lovesong. Disintegration хоть и не имеет сквозного сюжета, но воспринимается прежде всего как единое произведение, а не сборник песен. Фанаты The Cure неслучайно говорят, что это один из тех редких альбомов, которым может повредить прослушивание на виниле. Все дело в том, что вам придется прерываться на переворачивание пластинки (а учитывая продолжительность — двух пластинок) и тем самым выныривать из прекрасного транса. Когда я впервые послушал Disintegration, то поймал себя на мысли, что пространство между песнями тут едва ли не так же важно, как сами песни: каждый трек изящно перетекает в следующий, как части одного сна — болезненного, но неудержимо влекущего.

Это такой альбом, про который можно, не боясь показаться нелепым, сказать, что он создан для прослушивания в абсолютно темной комнате с бокалом вина, пока по окну барабанит дождь (недаром дождь — повторяющаяся тема и одно из самых частых слов на Disintegration). Полное погружение — обязательно от начала до конца, от колокольных переливов на Plainsong до протяжного синтезатора на Untitled. К сожалению, такая возможность появляется далеко не всегда — обычно хоть раз за 71:42 минуты приходится отвлекаться, чтобы ответить на сообщение, а еще чаще слушать альбом получается только на ходу. Впрочем, все это эстетские придирки. Величие Роберта Смита, The Cure и Disintegration проявляется и в том, что гипнотический эффект проявляется независимо от обстановки. Как сказал критик и ценитель Джейсон Хеллер, этот альбом — нечто большее, чем сумма песен.

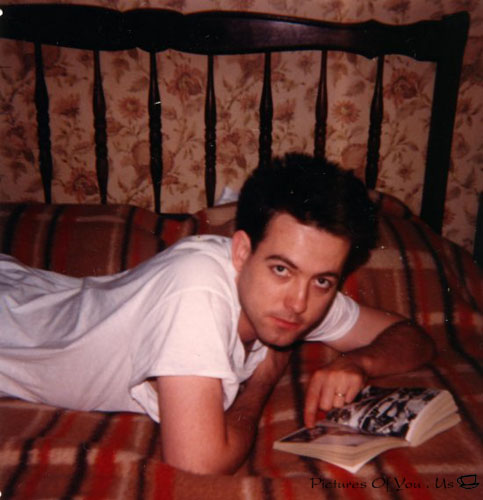

Открывающий трек Plainsong в буквальном смысле накрывает тебя стеной звуков, которые почему-то звучат как ангельское пение, а не как демоническая какофония. Следующая за ним Pictures of You — проникнутая ностальгией и легкой грустью, с мечтательными клавишными и размеренными барабанами, нанизанными на идеальный в своей простоте рифф.

А еще это одна из самых личных песен Смита: на ее написание лидера The Cure «вдохновил» пожар в его доме, разбирая последствия которого он наткнулся на уцелевший бумажник с фотографиями жены. Смит начал рефлексировать над тем, как в нашем сознании преломляются воспоминания, и как со временем мы часто уже не в состоянии сказать, что было на самом деле, а что мы придумали, выдавая желаемое за действительное. В результате появились гениальные строчки: I’ve been looking so long at these pictures of you / That I almost believe that they’re real / I’ve been living so long with my pictures of you / That I almost believe that the pictures are all I can feel («Я так долго смотрю на твои фотографии / Что почти поверил, что они настоящие / Я так долго живу с твоими фотографиями / Что почти поверил, что фотографии — это все, что я могу чувствовать»).

Немногословная и беспокойная, как воплощенная в музыке паническая атака Closedown служит мостиком между Pictures of You и главным хитом альбома — Lovesong. Последнюю Смит написал примерно за год до выхода Disintegration в качестве свадебного подарка жене. «Это открытое окно с эмоциями, — говорил Роберт про Lovesong. — Это песня, которая не пытается быть умной. У меня ушло 10 лет, чтобы достичь состояния, в котором мне было бы комфортно написать очень простую и прямую песню о любви».

Во многом слова про окно с эмоциями и намеренную простоту подходят и для описания всего альбома. «Каждая песня — это эмоциональный катарсис, волна чувств, которая накрывает тебя как прелюдия к оглушительному маниакальному эпизоду», — описал свои впечатления от альбома критик Тонино Кануччи.

Про следующую песню на альбоме Last Dance Смит говорил, что она — про «образ человека у тебя в голове» и про то, что «иногда этот человек становится полной противоположностью этого образа», но «тебе все равно хочется держаться за то, кем он был раньше». Lullaby («Колыбельная») убаюкивает и одновременно пугает: Suddenly a movement in the corner of the room / And there is nothing I can do / When I realise with fright / That the spiderman is having me for dinner tonight («Внезапное движение в углу комнаты / И я ничего не могу поделать / Когда с ужасом понимаю / Что сегодня мной отужинает человекопаук»).

Пропитанная атмосферой похоти и одержимости Fascination Street, полные первобытного отчаяния Prayers for Rain и The Same Deep Water As You, Disintegration с ее смесью сожаления и злорадства, ода собственному бессилию Homesick и Untitled, констатирующая, что после всех этих переживаний, лирический герой подходит к концу пути, так и не разобравшись, как подобрать слова, чтобы выразить свои чувства — в своем magnum opus Смит не просто препарировал человеческую натуру, а изливал душу всеми доступными средствами, давая понять, что прежде всего говорит о самом себе.

Многие музыкальные журналисты интерпретировали Disintegration как метафору психологических проблем, хотя в самом альбоме ни разу не говорится напрямую, что лирический герой страдает от депрессии. По словам критика Джейсона Хеллера, который впервые послушал альбом подростком, а позже узнал, что у него биполярное расстройство, «каждая песня звучала как кавер-версия предыдущей, через рекурсию обретая масштаб и наращивая обороты отчаяния». «Я был ребенком, который начинал проходить через длительные периоды апатии и безнадеги, — объясняет Хеллер. — Эта музыка была созвучна моей душе».

Из этого не следует, что, создавая альбом, музыканты прежде всего пытались осмыслить именно депрессию или биполярку. Скорее, Смит закладывал в Disintegration более универсальный посыл: всем нам бывает трудно понять, как жить эту жизнь и есть ли вообще смысл в том, чтобы ее жить. Все мы переживаем, страдаем, сомневаемся, злимся, тщетно хотим чего-то и грустим, вспоминая о чем-то. С размахом, присущим живописцам и поэтам, ему удалось передать всю эту палитру чувств через музыку, не скатившись в банальность или цинизм.

Ощущением возвышенного и приземленного, глубокого, но простого и понятного веет и с обложки, на которой зеленоватый Смит, словно гамлетовская Офелия, проплывает лицом вверх в обрамлении цветов. Вне контекста такой арт мог бы показаться топорным или напыщенным, но как иллюстрация к альбому он подходит на сто процентов. Пытаясь все-таки подобрать слова, чтобы описать это ощущение, автор юбилейной рецензии NME Дэвид Белл сразу оговорился, что называть Disintegration «мрачным» — непростительное упрощение. Вместо этого критик предложил россыпь других эпитетов: осенний, иммерсивный, гипнотический, неудержимый. И все равно 35 лет спустя лучший альбом The Cure по-прежнему ускользает от однозначных определений.

Я впервые послушал Disintegration примерно два года назад, да и вообще открыл для себя The Cure примерно тогда же, поэтому не могу судить о том, как бы я воспринимал этот альбом, если бы взрослел под него. Мне почему-то кажется, что в таком случае он эхом воспроизвел бы все мои подростковые тревоги и переживания точно так же, как сделал это для тысяч слушателей еще в 1989-м. У меня не связано с этим альбомом никаких удивительных личных историй.

Тем не менее за тот короткий срок, что я его слушаю, он уже успел стать одним из главных альбомов в моей жизни. Возможно, потому что я, как и Смит тогда, неуклонно приближаюсь к тридцатнику и понимаю (конечно, со скидкой на свою действительность) сомнения, страхи, желания и переживания, которые он воплощал, записывая Disintegration. Но, скорее всего, потому что этот альбом, улавливая знакомые каждому переживания, разделяет их со мной и дает мне понять, что я не один.

Disintegration не пытается взбодрить и не обесценивает, не уходит в психоделику, не сосредотачивается на уникальном опыте автора. Вместо этого он отзеркаливает душевные метания, которые порой испытывают все, похлопывает по плечу и говорит, что заглядывать во тьму внутри себя и испытывать смятение — это нормально. Конечно, недостаточно знать, что другим тоже бывает плохо, чтобы преодолеть личный кризис. Однако от осознания того, что ты такой не один, все же становится немного легче. Для меня нет лучшего способа напомнить себе об этом, чем послушать Disintegration.

Смит в последующие десятилетия часто говорил о Disintegration как о своеобразном финале творческого пути для группы. The Cure продолжили записывать новую музыку и выступать, но семейная атмосфера куда-то ушла. Никто не понимал, куда двигаться дальше после такого альбома. Описывая на Disintegration ощущение растерянности и непонимания того, как выстраивать отношения между собой и миром, Смит на самом деле рассказал, как чувствовал себя, пытаясь ужиться со статусом рок-звезды. Он создал великий альбом до 30, как и хотел. Но его разочарования, страхи и тревоги никуда не исчезли.

«Люди хотят, чтобы рок-звезды доходили до края, зависали там на какое-то время, внимательно вглядывались в бездну, а потом описывали увиденное в своем творчестве, — говорил бывший барабанщик и клавишник The Cure Лол Толхерст. — Иэн Кертис и Курт Кобейн сделали это. Удалось это и Роберту Смиту — только он не просто заглянул в бездну. Он был с этой бездной на короткой ноге».

Огромное спасибо за статью!

Всю жизнь люблю и слушаю абсолютно другие жанры музыки …. но из подобного только The Cure всегда в плейлисте …и даже не знаю почему…мистика)