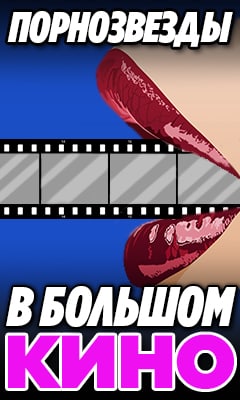

Историк быта и повседневности Наталья Лебина большую часть своей жизни прожила в СССР. Однажды она прочла в интернете, что в СССР не было так называемых «колбасных электричек» — их якобы придумали позже, чтобы очернить наше славное прошлое. Конечно, такие строки не могли не задеть. Ведь колбасные электрички – были!

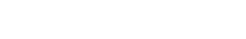

«Колбасными» назывались поезда, специально организованные администрацией региона для поездки жителей в столицы (или более крупные города региона) для закупки колбасы и других дефицитных продуктов к праздникам – в основном, к Новому году. Про такие поезда была даже загадка-анекдот: «длинненький, зелененький, колбасой пропах».

Именно с отрицания очевидных бытовых подробностей начинается самая страшная фальсификация истории – преднамеренное забывание.

Против этого и борется Наталья Лебина. На ее счету не одна книга о советском быте. Но эта, наверное, самая увлекательная – потому что в нее вошли воспоминания самой Лебиной и членов ее семьи, настоящих старых петербуржцев (ленинградцев). Например:

«В 1931-1933 годах в Ленинграде (как и в других крупных городах) прошла кампания по «выколачиванию золота». Людей, как правило, бывших торговцев… держали в жарко натопленных помещениях, где приходилось стоять, тесно прижавшись друг к другу. Больше суток выдерживали немногие. Боясь попасть в «парилку», многие отдавали золото добровольно. <…> Сохранился эпизод с «парилкой» и в памяти нашей семьи. Моя прабабушка по материнской линии <…> с трудом переносила духоту «парилки». Конвойный сжалился над старушкой – дал чурбачок и разрешил сесть у самой двери. Наверное, это ее и спасло. Золота в семье никакого уже не было».

Когда во введении автор предупреждает, что в книге будут и личные воспоминания, готовишься к бесконечным нудным перечислениям родственников и их семейных дел. Ничего подобного! Лебина, человек полностью современный, приводит только самое впечатляющее, даже если в реальности это был лишь эпизод – но цепкая память историка поднимает мелкую деталь в самый нужный момент. Например, в главе «Наркомания»:

«В обыденной жизни советский человек, не склонный к потреблению наркотиков, начал ощущать присутствие наркоманов в городском социуме после ужесточения с 1983 года режима продажи наркосодержащих лекарств в аптеках. Прежде всего выросло количество потребителей эфедрона. Он входил в капли для насморка под названием «эфедрин». Лекарство это стали отпускать лишь по рецепту, а в нашу квартиру на Невском проспекте, находившуюся на первом этаже, стали наведываться «эфедринщики». Они выдавали себя за «новых соседей», ребенку которых якобы срочно требуется «эфедрин» от насморка. Звонили к нам в двери и юные токсикоманы, нюхавшие клей «Момент». Мальчишки просили дать им этот резко пахнущий клей, якобы чтобы заклеить им шину велосипеда или мяч».

Книга организована по алфавитному принципу – но, опять же, вовсе не скучно. Каждая глава, помимо главного предмета изложения, посвящается целой сфере советской жизни, обозначенной в подзаголовке, например: «Бормотуха» (алкоголь в сфере советской социально-бытовой политики), «Интим» (сексуальные практики эпохи социализма: регламентация сферы приватности), «Смерть» (смена обрядов перехода: секуляризация бытовых норм), «Чипсы» (вестернизация еды в СССР), «Язвы» (принципы конструирования социально-бытовых аномалий).

С самого начала текст книги разворачивается не как энциклопедия, а как история. Постепенно втягиваешься в бытовые реалии СССР, которые к середине книги уже кажутся вполне привычными. Но можно читать книгу и как интернет – по гиперссылкам. Из главы о красной косынке мы можем по ссылке от автора перепрыгнуть в «Юнгштурмовку» и продолжить читать об одежде; а из «Интима» попасть в «Смерть». То, что кажется скучным, можно совершенно спокойно оставить на потом: изложение от этого не теряет.

И конечно, к этой книге стоит применить «гиперчтение»: читайте ее с планшетом или хотя бы с телефоном, чтобы компенсировать недостаток иллюстраций из той страны. Изобретательности, смелости и глупости ее жителей просто поражаешься – одновременно понимая: вот он какой был, настоящий, не «небесный» и не воображаемый СССР. А хочется ли вернуться – это решать каждому. По-моему, эта книга – лучшее напоминание о том, что возвращаться уже некуда.