Эра постмодернизма в культуре приучила нас, что творчество — это игра. «Фонтан» Дюшана и обмотанный изолентой банан за 6 миллионов долларов, интеллектуальная психоделика от Томаса Пинчона и Дэвида Фостера Уоллеса, романы-головоломки Милорада Павича, перфомансы Марины Абрамович — на протяжении вот уже многих десятилетий границы искусства трансформируются так, что традиционалистам остаётся только вслед за стариной Эйбом Симпсоном гневно потрясать кулаками.

Порой такая творческая игра выходит за границы текста и врывается в реальную жизнь. Именно такие выходки привели к формированию целого нового жанра — литературных подделок и розыгрышей. К ним относятся мемуары вымышленных личностей, которые подаются как документальные романы, репортажи о никогда не происходивших событиях, случайно обнаруженные манускрипты вековой давности, на самом деле лишь стилизованные под старину.

Далеко не всегда такие произведения создаются в корыстных целях. Часто авторы хотят остроумным способом разоблачить тех, кто вводит публику в заблуждение, и развенчать популярные мифы.

Розыгрышами занимались многие известные личности — например, Эдгар Аллан По в 1844 году опубликовал статью о трансатлантическом перелёте на воздушном шаре, придумав всю историю от начала и до конца. Но было много более изобретательных литературных пранков. По случаю Дня дурака мы отобрали пять лучших литературных подделок и розыгрышей, которые завораживали, смешили и возмущали читателей.

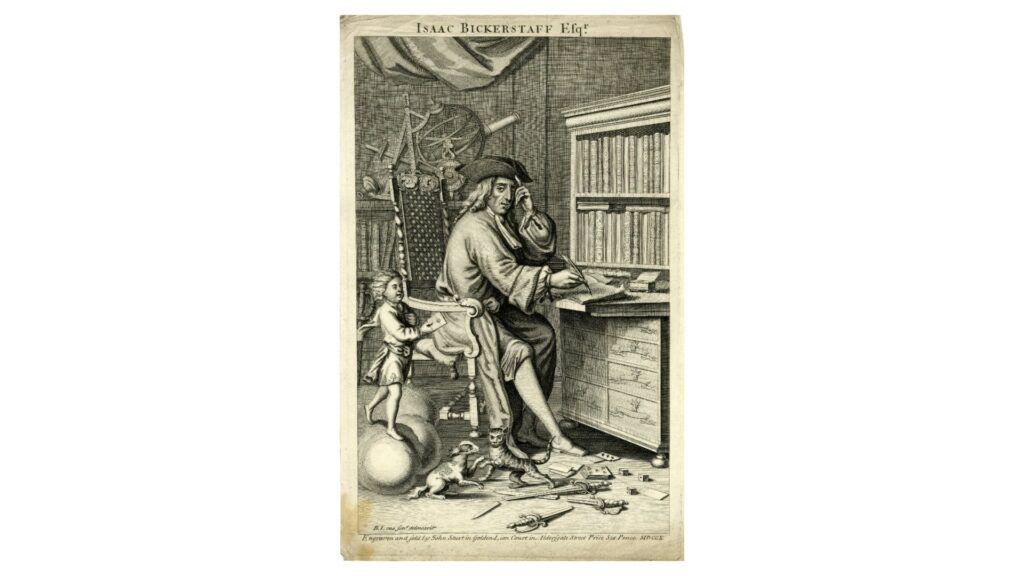

Хулиганская астрология Джонатана Свифта

Автор «Путешествий Гулливера» Джонатан Свифт был тем ещё озорником. Пик его карьеры пришёлся на начало XVIII века, когда в Британии пользовались популярностью всевозможные астрологи, гадатели и предсказатели. Свифта такие люди страшно бесили — он считал их никчёмными мошенниками. В январе 1708-го писатель решил проучить самого известного из них, Джона Партриджа.

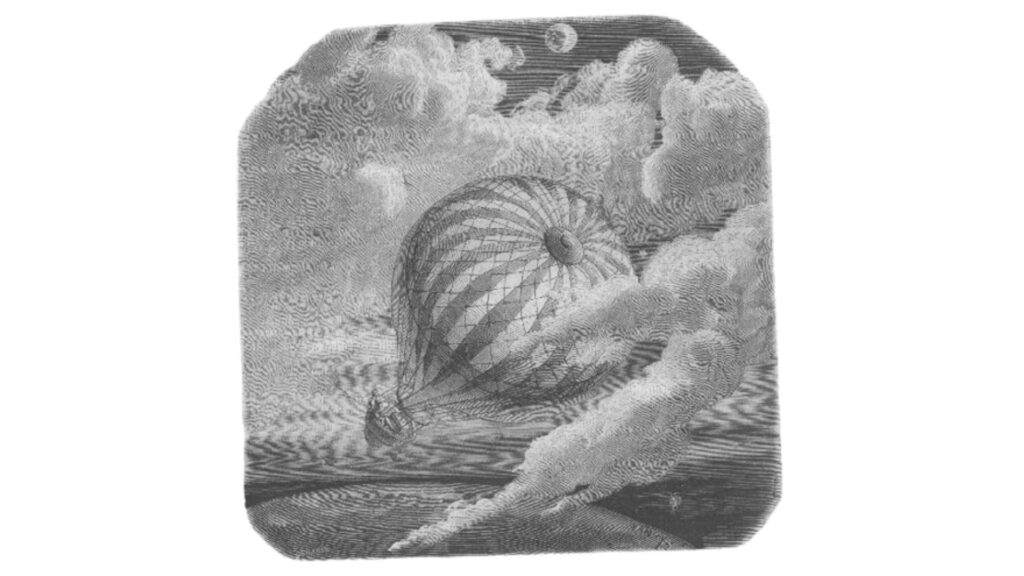

Для этого Свифт написал и опубликовал под именем некоего Айзека Бикерстаффа альманах с предсказаниями на предстоящий год. Книга состояла из значимых событий, которые вроде как должны были произойти в мире в ближайшие месяцы. Бикерстафф был всего лишь плодом воображения Свифта, но читателям даже не пришло в голову усомниться не то что в его существовании, но и в правдивости его предсказаний.

Один из прогнозов касался Партриджа — тот якобы должен был скончаться 29 марта около 23:00 от сильной лихорадки. По словам фейкового предсказателя, звёзды не оставляли сомнений в судьбе его конкурента. «С учётом всего этого я советую ему привести все свои дела в порядок заранее», — заключал прогноз от лица Бикерстаффа Свифт. Лондонцев шокировало смелое предсказание. Возмущённый Партридж через прессу обвинил Бикерстаффа во лжи. Все, затаив дыхание, ждали роковой даты.

Розыгрыш Свифта на этом не закончился — 29 марта он (по-прежнему от имени Бикерстаффа) опубликовал в газетах объявление о смерти Партрирджа в элегантной чёрной рамке. Бикерстафф писал, что в назначенный день посетил коллегу с визитом и наблюдал за его предсмертными муками. Перед тем как испустить последний вздох, Партрирдж якобы сознался в том, что все его предсказания были обманом ради денег.

На следующий день в продажу в лондонских киосках поступил памфлет под названием «Исполнение первого из предсказаний мистера Бикерстаффа». В нём подтверждалось, что Партридж скончался — хоть и на несколько часов раньше назначенного срока. Памфлет не был подписан, но его автором, конечно, был Свифт.

Писатель рассчитывал, что с учётом скорости распространения слухов в Лондоне, весть о смерти Партриджа станет достоянием широкой общественности ровно в День дурака. Утром, 1 апреля, Партридж, который ничего не знал о своей предполагаемой кончине, проснулся от звонка в дверь местных гробовщиков. Те хотели знать, не нужна ли помощь с организацией похорон. Ничего не понимая, Партридж вышел на улицу. Повсюду люди шарахались от него в сторону или провожали его взглядами, а кое-кто даже осмелился сказать, что он выглядит точь-в-точь как знаменитый покойник.

Следующие несколько месяцев Партрирджу провёл, доказывая, что он не умер. Свифт от лица Бикерстаффа продолжал утверждать обратное. Он даже сослался на жену Партриджа, которая якобы сказала, что в её муже «нет ни жизни, ни души». Со временем обман раскрылся, но нападки Свифта всё же возымели эффект: многие разочаровались в астрологии и перестали покупать альманах Партриджа. Впрочем, хватало и тех, кто всё равно доверял чудесным образом восставшему из мёртвых предсказателю. Как говаривал сам Свифт, сатира — не лучший способ изменить мир.

Книга, которой не было (а потом была)

В начале 1950-х американский радиоведущий Джин Шепард стал культовой фигурой благодаря своему прозаичному анализу поп-культуры и разделению всех слушателей на «ночных людей» и «дневных людей». Шепард вёл эфиры с часа ночи до 5:30 утра. Своих слушателей, «ночных людей» он описывал как тех, кто воспринимает человечество во всей его «глупости, банальности, уникальности, красоте, нищете и печали». «Дневные люди» в концепции Шепарда были просто конформистами, которые следовали за трендами, сформированными кем-то ещё. Одним из примеров этого конформистского мышления Джек считал формирование личных предпочтений на основе публиковавшихся в СМИ хит-парадов книг, фильмов и музыкальных альбомов.

«Вам не приходило в голову, что списки тоже составляют смертные, как мы с вами, и что они просто навязывают вам свои предпочтения?» — спрашивал Шепард у аудитории

«Дневные люди» безропотно доверяли спискам. Они уходили с работы в 6 вечера, смотрели фильм, который им посоветовали в газете, и ложились спать. «Ночные люди» же всё ставили под сомнение, старались докопаться до сути вещей. Их настоящая жизнь начиналась после того, как они покидали конторы и офисы. Шепард, тоже относивший себя к «ночным людям», задался целью разоблачить составителей хит-парадов. Он считал, что те часто даже не читали книги, которые рекомендовали.

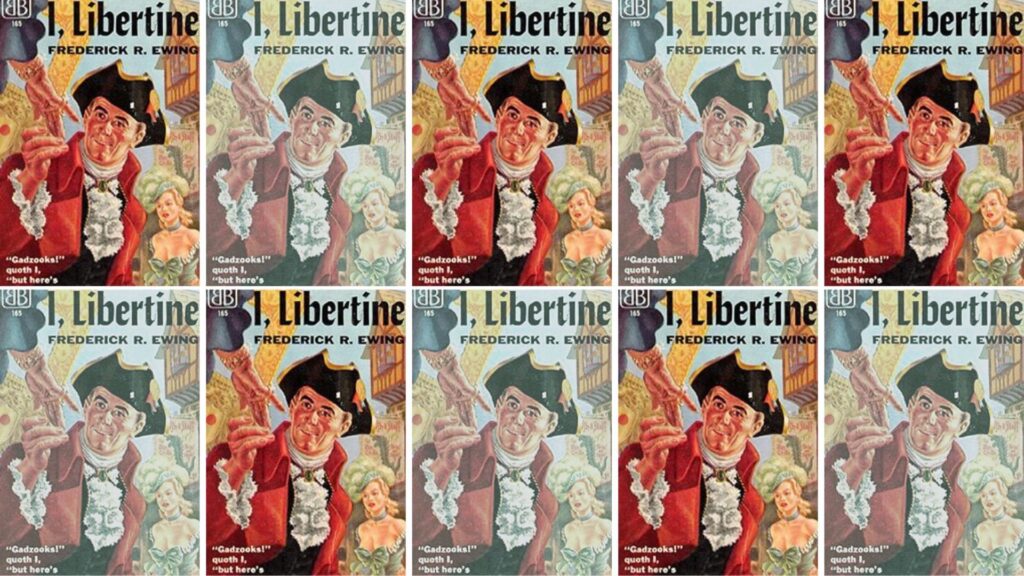

Для этого в 1955 году Шепард предложил всем своим слушателям на следующий день после эфира отправиться в книжные и потребовать роман «Я, распутник». Его автором якобы был бывший командир британского ВМФ Фредерик Юинг, который ещё до Второй мировой вёл на радио эфиры, посвящённые эротической литературе XVIII века. «Я, распутник» якобы представлял собой первую часть трилогии, посвящённой событиям при английском королевском дворе. В действительности ни книги, ни Юинга не существовало — Шепард придумал всю историю, чтобы показать, что даже вымышленный роман при правильной раскрутке может попасть в список бестселлеров.

Радиоведущий оказался прав — шокированные спросом на книгу владельцы книжных забросали вопросами издательства, а те связались с литературными критиками. В результате «Я, распутник», оставаясь плодом воображения Шепарда, попал в престижный список бестселлеров The New York Times. Популярности вымышленному произведению добавляло то, что власти нескольких штатов и городов якобы запретили его распространение из-за обилия непристойных подробностей. Книгу стали спрашивать даже в магазинах Рима и Парижа. Никто не мог понять, что происходит.

Через несколько месяцев издание The Wall Street Journal докопалось до правды и опубликовало разоблачительную статью. Но к тому моменту розыгрыш уже принял новый оборот — издательство Ballantine Books предложило Шепарду продать права на несуществующую книгу. Ведущий согласился. По его просьбе писатель-фантаст Теодор Старджон помог с составлением рукописи, которая вышла под тем же названием «Я, распутник» и с именем Фредерика Юинга на обложке в сентябре 1956-го. Однако розыгрыш, предшествующий публикации, так и остался более значимым событием, чем появление самой книги. Тот пранк и сейчас вспоминают как яркий нонконформистский жест. Прежде всего Шепард призывал всех, кто купился на его мистификацию, делать свой выбор, а не слепо следовать чужим рекомендациям.

Цель — написать бездарный порнобестселлер

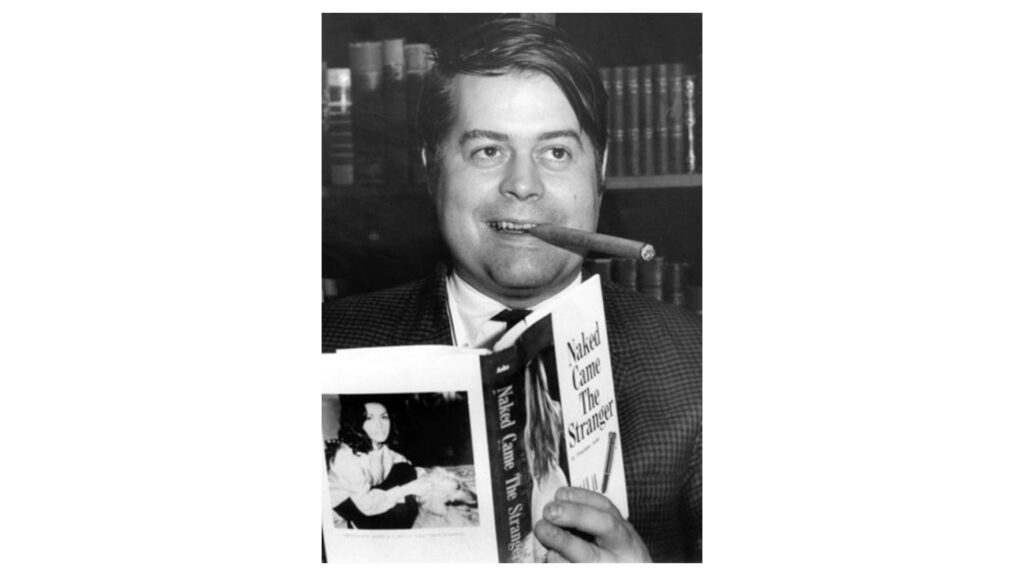

В середине 1960-х молодого журналиста Майка Макгрейди достало, что самым популярным жанром у обывателей стали бездарные эротические романы. Такие произведения были полны красочных описаний секса, но полностью лишены художественной ценности. К их авторам Макгрейди относился примерно так же, как Джонатан Свифт к астрологам, а Шепард — к составителям книжных подборок.

«Факт, что такая писанина считается приемлемой, казался мне абсурдным», — вспоминал потом Макгрейди

К 1966-у возмущение Макгрейди достигло такой отметки, что он решился на необычный эксперимент. Чтобы доказать, что популярность произведения далеко не всегда зависит от его качества, он предложил 24-м коллегам написать образцовый бульварный роман и опубликовать его под женским псевдонимом. Команду заговорщиков Макгрейди составили 19 мужчин и пять женщин. Все они были опытными авторами, а двое — аж Пулитцеровскими лауреатами. Предполагалось, что каждый напишет максимально вульгарным языком одну главу, полную самых немыслимых непотребств, которые только придут ему в голову.

«Нам нужно постоянно делать упор на секс, — объяснял Макгрейди коллегам. — А о том, чтобы писать хорошо и красиво, забыть как можно скорее».

Проект завис на пару лет, потому что Макгрейди отправился освещать Вьетнамскую войну — что у него, кстати, получилось отлично. Но идею высмеять бульварную порнографию талантливый репортёр так и не оставил. В 1969-м он снова собрал старых соратников для осуществления литературного пранка. За неделю каждый из них предоставил по главе. Некоторые оказались слишком хорошими, и их пришлось переписывать. В августе того же года на прилавки поступил роман «Незнакомка пришла нагой», написанный некой Пенелопой Эш, утончённой домохозяйкой с Лонг-Айленда. В действительности никакой Эш, естественно, не существовало. Макгрейди создал её, потому что большинство читателей представляли автором эротического романа женщину. О том, кто написал будущий бестселлер на самом деле, не знали даже издатели — на встречах с ними роль Эш исполняла невестка Макгрейди.

По сюжету книги, Гиллиан Блейк, такая же домохозяйка, как и несуществующая Пенелопа Эш, начинает подозревать мужа в измене. Чтобы отомстить ему, она становится серийной соблазнительницей. Любовниками Блейк становятся адвокаты, крупные бизнесмены, а также гангстер, раввин, порномагнат, профессиональный боец и человек, который до встречи с ней не был уверен в своей ориентации.

Результат превзошёл все ожидания — бездарность книги как будто лишь сделала её привлекательнее для читателей. О творении Пенелопы Эш писали в газетах и рассказывали по радио. Буквально через несколько недель Макгрейди вместе со всеми соавторами пришёл на популярное ток-шоу и раскрыл обман. Можно представить реакцию аудитории, когда на сцену пригласили Пенелопу Эш, а из-за кулис вышла пара десятков суровых мужиков. Но обманчивое происхождение книги не отпугнуло читателей: её продолжили сметать с полок. The New York Times включила «Незнакомку» в список бестселлеров. Версий в твёрдой обложке продали 100 тысяч, а в мягкой — несколько миллионов. А довольный Макгрейди закрепил успех нон-фикшеном с говорящим названием «Как писать грязные книги для удовольствия и прибыли».

Гениталии будущего президента

В 1980-м несколько пранкеров, чьи имена история не сохранила, раздали участникам проходившего в Сан-Франциско съезда Республиканской партии брошюры неизвестного авторства. Сторонники Рональда Рейгана с интересом углубились в короткий текст. Но к их разочарованию вместо геополитических нюансов в брошюре рассказывалось об экспериментах, в ходе которых некие учёные исследовали, насколько образ кандидата в президенты располагает к сексуальным фантазиям.

Были и другие эксперименты — в ходе одного из них от подопытных требовалось мысленно сконструировать «идеальную» автокатастрофу с участием Рейгана. Респектабельные республиканцы пришли в ужас. Как это обычно бывает, в первое время после прочтения никто не догадался усомниться в подлинности текста. Брошюру посчитали статьёй о реальном исследовании того, как образ Рейгана воздействует на подсознание. И никто не заметил, что написана там полная бессмыслица.

«Можно ожидать, что глубокая анальность кандидата в президенты будет доминировать в США в ближайшие годы. Джон Кеннеди, наоборот, в большей степени оставался прототипом орального субъекта и как правило воспринимался в препубертатных терминах. В дальнейших исследованиях садистам-психопатам дали задание придумать сексуальную фантазию с участием Рейгана. Результаты подтвердили, что потенциальный глава государства может восприниматься и в генитальных терминах», — говорилось в тексте

Конечно, розыгрыш довольно быстро разоблачили — оказалось, что текст загадочного исследования на самом деле был впервые опубликован ещё десять лет назад и принадлежал перу известного британского писателя Джеймса Грэма Балларда. Он представлял собой короткий рассказ, стилизованный под исследование американских правительственных учёных. В 1970-м Баллард включил его под названием «Почему я хочу трахнуть Рональда Рейгана» в сборник «Выставка жестокости» вместе с другими сюрреалистическими зарисовками о насилии и сексуальности.

Изначально автор не задумывал свой рассказ как пранк. Сам Баллард рассказывал, что просто увидел выступление Рейгана по телевизору в 1969-м и подумал о том, как его образ обаятельного плейбоя и голливудского секс-символа контрастирует с консервативной повесткой, которую продвигал бывший актёр. Писатель подумал, что многие избиратели могут вообще не задуматься о словах политика, а поддержать его исключительно из-за того, как он держится и какое впечатление производит.

Однако 11 лет спустя зарисовка Балларда идеально подошла для розыгрыша доверчивых республиканцев. Пранкерам даже не пришлось менять текст — в конце 1960-х Рейган тоже претендовал на президентство, но тогда уступил в праймериз Ричарду Никсону. В результате получился короткий, но яркий розыгрыш, который наверняка заставил хотя бы несколько человек задуматься, за что всё-таки они ценят Рейгана: за патриотизм и грандиозные идеи или же за «глубокую анальность».

Против интеллектуалов-постмодернистов

В 1980-х профессор физики в Нью-Йоркском университете Алан Сокал решил отправиться преподавать в Никарагуа. Он симпатизировал сандинистам — левой партии, которая тогда как раз пришла к власти в центральноамериканской стране, сместив диктатуру династии Сомоса. Вернувшись через несколько лет в Штаты, Сокал пришёл в ужас от того, какую форму приняло левое движение. Вместо того чтобы бороться за права рабочего класса, прогрессивные интеллектуалы вели пустые дискуссии о реальности как тексте и о том, как бы её деконструировать. Сокалу подобные рассуждения Деррида, Делёза и их последователей показались полной чепухой. Он начал разрабатывать план, чтобы проучить пафосных академиков.

Тексты, которые Сокал хотел высмеять, были написаны очень сложным языком. Они изобиловали конструкциями, о значении которых оставалось только догадываться. Часто казалось, что их авторы специально пишут заумно и муторно, чтобы замаскировать «ниочемность» своих рассуждений. Сокал считал, что такие труды не только размывают борьбу с эксплуатацией, но и дискредитируют науку. Он захотел проверить, насколько прочно такой стиль засел в академической среде. Для этого Сокал написал статью под замысловатым названием «Преступая границы. Движение к трансформативной герменевтике квантовой гравитации» и подал заявку на публикацию в Social Text, престижный научный журнал. Текст Сокала представлял собой набор слов, которые не имели никакого смысла, но красиво сочетались между собой.

Для понимания приведём лишь одну фразу оттуда: «Наука не может заявлять привилегированный эпистемологический статус в отношении контргегемонических нарративов, исходящих от диссидентов или от маргинализированных сообществ».

Даже студент-первокурсник при внимательном рассмотрении понял бы, что рассуждения автора о математике абсурдны. Однако Сокал навёл такого постмодернистского туману, что никто в редакции, кажется, даже не стал вникать в содержание его работы. В результате статья-пустышка с помпой вышла в очередном выпуске журнала. Лишь после этого Сокал раскрыл природу своего пранка.

В академии его выходка вызвала волнения. Все, кого Сокал пытался разоблачить, через прессу обвинили оппонента в неэтичности и в надругательстве над нормами корректной дискуссии. В редакции Social Text оправдались тем, что правила журнала не предполагали обязательного рецензирования текстов и что статью уважаемого физика приняли без проверки, поскольку не могли заподозрить его в подобном фиглярстве. Кое-кто даже заявил, что Сокалу не мешало бы получить помощь психиатра.

Сам учёный остался доволен произведённым эффектом. Он считал, что его статью опубликовали, потому что она вписывалась в тренд на постмодернистские тексты обо всём и ни о чём. Всю последующую карьеру он продолжил сражаться с псевдоинтеллектуалами, апеллируя к точным знаниям о мире.

Писсуар, дохлая акула и самое дорогое дерьмо в истории: нескучный мир современного искусства