Официальная история рисует Ломоносова в забронзовевшем образе русского просветителя, который, будучи крестьянским отроком, пришел в Москву пешком из деревни. Но есть два нюанса: настоящий Ломоносов был далеко не целомудренным ботаником, и в Москве оказался не только из-за тяги к знаниям.

Настоящей биографии Ломоносова не может и быть, современники его не позаботились об этом. Они смотрели на Ломоносова не как на гениального человека, а как на беспокойную и опасную для общественного благосостояния голову

Виссарион Белинский.

Дикий блат

Михаил Васильевич Ломоносов

Ранняя биография Ломоносова практически полностью основана на его собственных рассказах. Согласно им, он, бедный крестьянин из Холмогор, очень любил с детства читать книги, за что его ругала злая мачеха; отец желал видеть сына помощником на рыбном промысле. Но Ломоносов так тянулся к знаниям, что в 19 лет не выдержал и ушел пешком в Москву вместе с рыбным обозом. Всю дорогу он ел только соленую рыбу. А уже в Москве оказалось, что у одного из его земляков есть знакомства в Славяно-греко-латинской академии, куда Ломоносов слезно молил его принять, соврав, что он из дворян… В общем, настоящая патриотическая сказка о юном самородке.

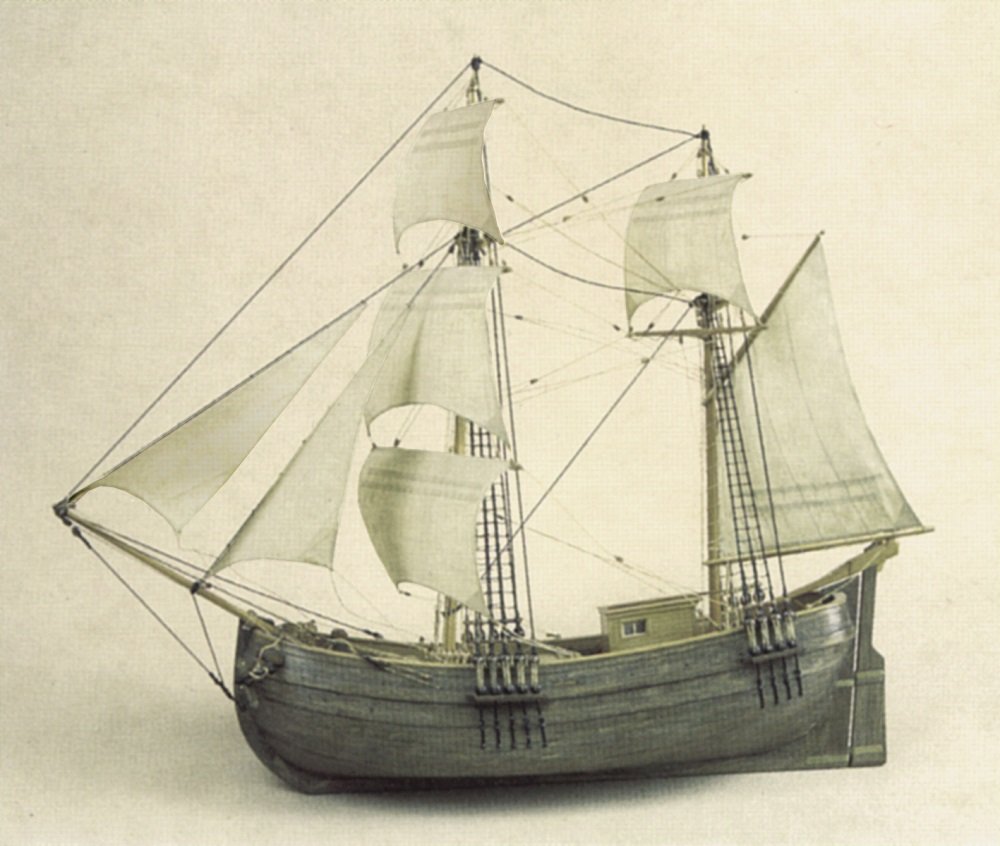

Сказка, правда, распадается на части почти сразу же. Прежде всего, семья Ломоносова была довольно богатой. Отец владел гукором «Чайка» — двухпарусным судном грузоподъемностью 5400 пудов (около 90 тонн). И хотя Ломоносов действительно многократно ходил с отцом на промысел, готовили его вовсе не к рыбному делу.

Двухмачтовый гукор

Ломоносова, по его рассказам, грамоте обучал деревенский дьячок; однако для такого образования он оказывается чересчур развит. Посмотрите на его беглую скоропись в 14-летнем возрасте. Для того времени это высший пилотаж — так учили писать в столицах. Кроме того, в хронике жизни ученого есть любопытная запись: в 1728-м он встречается с архимандритом Соловецкого монастыря Варсонофием. Ломоносовы, видимо, имели хорошие связи в духовной среде — сложно иначе объяснить встречу Михайлы с таким крупным духовным лицом. Например, дядя Ломоносова, Иван Дорофеевич, был таможенным подьячим Антониево-Сийского монастыря, крупного культурного центра Поморья. Сохранились также сведения о близости Ломоносова к старообрядцам-беспоповцам — а старообрядцы отличались своей книжной культурой. Стоит предполагать, что так хорошо Ломоносова подготовили в любом случае в духовной среде.

Отъезд в Москву был запланированным — он получил в воеводской канцелярии паспорт сроком на год и заручился согласием отца. Отъезд Ломоносов замыслил, очевидно, после знакомства с Иваном Каргопольским, прибывшим в Холмогоры в 1730 году. Каргопольский учился в Славяно-греко-латинской академии в Москве, затем 6 лет провел во Франции, в частности, слушая лекции в Сорбонне. В Холмогоры он приехал преподавать языки в Словесную школу, основанную архиепископом Холмогорским и Важеским Варнавой, его бывшим учителем в академии. В регионе были необходимы переводчики — через единственные пока порты шла активная торговля с Западом.

Спустя два месяца Ломоносов отправляется в Москву и сразу же попадает на аудиенцию у ректора Академии, архимандрита Заиконоспасского монастыря Германа. Именно ему Ломоносов якобы «соврал» о том, что он дворянин. Разумеется, «соврать», не предъявляя никаких документов, в разговоре с иерархом такого уровня было невозможно. Ломоносов наверняка был известен Герману, который всего через четыре месяца сменил умершего Варнаву в качестве архиепископа в Холмогорах.

Место на Никольской улице, где находилась Славяно-греко-латинская академия. Заиконоспасский монастырь действует до сих пор

Блат блатом, но Ломоносов, поступив в Академию, начинает демонстрировать бешеные интеллектуальные способности. Первые успехи — в латыни, языке европейской учености. Ломоносов начинает учить его в январе 1731, но к июлю уже говорит и делает переводы, в ноябре 1732 года учит стихосложение по учебнику, написанному на латыни.

В 1734 он готовится к рукоположению в священники — логично для человека, заканчивающего лучшую духовную академию страны. Тут-то и приходится разобраться в происхождении: сначала он говорит, что он сын священника, а на следующий день признается, что из крестьян. Паспорт, выданный ему при отъезде с родины, он «потерял». И это происходит в Московской синодальной конторе, части Синода, «правительства» русской церкви. Контора, как ни в чем не бывало, рекомендует Заиконоспасскому монастырю рукоположить Ломоносова… Никто и ухом не ведет насчет лжи Ломоносова о своем происхождении и того, что у него вообще нет никаких документов — а он живет в Москве уже три года!

Был ли Ломоносов рукоположен? Неизвестно. Когда в следующем же году ректор Академии приказывает ему ехать в качестве священника в Карелию, он «отозвался» (не для того Михайло уехал с Севера, чтобы возвращаться!) Вот так вот, запросто отказался от приказа ректора. Но уже в ноябре 1735 ректор отправляет Ломоносова учиться в Петербургскую Академию наук.

Евротрип в стиле XVIII века

Христиан Вольф, учитель Ломоносова

Вызов в Петербург не был такой большой удачей, как может показаться. В Академии в ту пору был дефицит толковых студентов, поэтому ее президент, барон Корф, через Сенат попросил кинуть клич по учебным заведениям страны. Сенат рекомендовал Славяно-греко-латинскую академию; так из Москвы в Петербург отправили двенадцать студентов, включая Ломоносова.

В это же время Империя активно ищет горняков — нужно оснащать армию, а для этого — разведывать недра страны, но специалистов пока нет. Поэтому Академия решает направить в Германию трех студентов для обучения горному делу. Ими стали Михайло Ломоносов, 16-летний Дмитрий Виноградов (будущий создатель русского фарфора) и 17-летний Густав Райзер. Как пишет А. Андреев, «первый раз студенты из России были посланы в немецкий университет по инициативе конкретного российского учреждения…». Однако перед тем, как получить специальное образование в горных школах, им необходима была общая подготовка — их послали в Марбург, где преподавал Христиан Вольф, известнейший европейский ученый, ученик великого Лейбница.

На год Академия положила им содержание в 300 рублей (столько стоил дом в Петербурге). Вольф взялся лично опекать первых в Германии русских студентов. В университете, конечно, были экзамены — но для постоянных студентов, наши же были «вольнослушателями». Тем не менее, они посещали множество занятий, и через два года Вольф писал в Петербург, что в целом доволен их успехами (кроме Виноградова), а вот поведение…

Марбург в 18 веке

«Выходцы из непривилегированных сословий русского общества, они вдруг стали членами студенческой корпорации, которая по своим жизненным запросам стремилась тягаться с немецким дворянством: студенты тогда носили камзолы из бархата, парики, кружевные рубашки, шелковые чулки и башмаки с пряжками. Обязательным атрибутом студента была шпага (за ее отсутствие даже полагался штраф), а отсюда вытекали их возможности завязывать уличные дуэли по любому, самому незначительному поводу (поэтому помимо лекций Ломоносов брал уроки фехтования). Зело задиристы, то и дело пускают в ход кулаки, а то и шпаги», – писал он сам о немецких студентах.

В Академию постоянно шли жалобы на русских: кутежи, попойки, долги, дуэли, любовницы и проститутки. Вольфу время от времени приходилось вытаскивать из марбургской тюрьмы то Ломоносова, то Виноградова. Академия, хоть и выговаривала им, но постоянно присылала по 200-300 рублей — правда, уже рекомендуя Вольфу не выдавать деньги на руки. К 1739 году долг троицы составлял 1400 талеров. Вольф писал: «Лучше всего было бы, конечно, если бы их поскорее отозвали отсюда, потому что они не умеют пользоваться академическою свободой и притом уже успели окончить то, что должны были тут сделать. Причина их долгов обнаруживается лишь теперь, после их отъезда. Они чрез меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу».

Студенты направились во Фрайберг (Саксония), учиться, наконец, горному делу. Там их содержание было сокращено до 200 рублей, местные говорили на другом диалекте немецкого, а руководил ими теперь знаменитый геолог и металлург, ехидный и строгий Иоганн Генкель, с которым отношения не заладились.

Иоганн Генкель

Ломоносов: «Первый случай к моему поруганию представился ему в лаборатории в присутствии товарищей. Он понуждал меня растирать сулему. Когда я отказался, ссылаясь на скверный и вредный запах, которого никто не может вынести, то он не только назвал меня ни на что не годным, но еще спросил, не хочу ли я лучше сделаться солдатом, и наконец с издевательскими словами выгнал меня вон».

Генкель: «Поручил я Ломоносову работу, какую обыкновенно и сам исполнял, но он мне дважды наотрез ответил: «Не хочу!» Далее он страшно шумел, колотил изо всей силы в стену, кричал из окна, ругался…».

Увидев, к каким тратам привыкли русские, Генкель не только сократил количество выдаваемых денег, но и запретил всем в городе давать студентам в долг. Тогда Ломоносов решил бросить учебу. Тем не менее, Генкель писал: «Ломоносов довольно хорошо усвоил теоретически и практически химию преимущественно металлургическую, а в особенности пробирное дело, равно как и маркшейдерское искусство, распознавание руд, рудных жил, земель, камней, солей и вод, способен основательно преподавать механику, в которой он, по отзыву знатоков, очень сведущ».

А солдатом Ломоносов и вправду сделался. Правда, не совсем помнил, как. После Фрайберга он отправился в Лейпциг, чтобы попросить денег на возвращение домой у барона Кейзерлинга, русского посланника. Барона он не застал и решил уйти по морю из Голландии. По дороге туда, где-то в окрестностях Дюссельдорфа, Ломоносов заночевал на постоялом дворе и решил выпить с офицерами прусской армии.

Утром он увидел, что на нем красный воротник (часть униформы прусской пехоты), в карманах лежат «несколько прусских денег». При этом окружающие именуют его братом. «Как, – отвечал Ломоносов, – я ваш брат? Я россиянин, следовательно, вам и не родня…» – «Как? – закричал ему прусский урядник, – разве ты не совсем выспался или забыл, что вчерась при всех нас вступил в королевскую прусскую службу; бил с г. поручиком по рукам; взял и побратался с нами. Не унывай только и не думай ни о чем, тебе у нас полюбится, детина ты добрый и годишься на лошадь.

Из академической биографии М. Ломоносова.

Полк, в который вступил Ломоносов, направлялся в крепость Везель. На марше Михайло «стал притворяться веселым и полюбившим солдатскую жизнь», а ночью бежал из гарнизона и приехал обратно в Марбург, где жил у друзей до мая 1741 года, после чего на высланные, наконец, Академией деньги вернулся в Россию.

Пьян и умен – два угодья в нем!

Почему Академия так носилась с Ломоносовым? Напомню, что в Петербургскую Академию наук прежде всего набрали европейских ученых — наладить связи помогали Лейбниц и Вольф. Русских же светил науки пока было наперечет — и Ломоносов был одним из них. Академия выделяет ему жилье и периодически ссужает деньгами, а в январе 1742 его, наконец, делают адъюнктом Академии с жалованьем 360 рублей.

Ломоносов жаждал денег и славы — попробовав широко жить в Европе, он хотел того же и в России. Впервые прославиться ему удалось отнюдь не учеными работами, а стихами. Еще в 1739 году Ломоносов стал писать оды — сначала «Ода на взятие Хотина», потом, уже в России, в честь малолетнего императора Ивана Антоновича, ода на прибытие из Голштинии Петра Федоровича. Но популярны стали не авторские оды, а переводы с немецкого — перевод оды на восшествие Елизаветы на престол (Штелина) и на ее коронацию (Юнкера); императрице оды понравились, а общество было заворожено новым стилем стихосложения, который продвигал Ломоносов: силлабо-тоникой с четким постоянным ритмом. Оды публиковались и продавались, а порой Ломоносов удостаивался и прямых денежных наград от императрицы.

В сентябре 1742 он начинает читать публичные лекции по химии, минералогии, а также стихосложению; а еще — продолжает пить. 26 сентября садовник Академии Иоганн Штурм принимал гостей у себя на квартире, в том же доме, где жил Ломоносов. Поэт вломился к соседу и заявил, что гости садовника украли у него епанчу (плащ с капюшоном):

На это отвечал лекарь ингерманландского полка Брашке, что Ломоносову «непотребных речей не надлежит говорить при честных людях». Тогда Ломоносов, недолго думая, ударил лекаря по голове, схватил «на чем парики вешают и начал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти». Штурм выскочил из окна, выбежал на улицу и стал кричать караул; его примеру последовал словолитный мастер Битнер. Штурм возвратился с шестью караульными солдатами. К этому времени Ломоносов успел уже жестоко переколотить гостей академического садовника. Его беременная жена, с подбитым глазом и синяками на плечах и руках, решилась тоже выскочить из окна. Особенно досталось тестю Штурма, переводчику Ивану Грове и академическому бухгалтеру Прейсеру, которые были биты до полусмерти и слегли потом в постель. Ломоносову под натиском шести караульных солдат пришлось уступить.

Из книги «Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность».

Его скрутили и отвели на съезжую (помещение в полиции для арестованных), а оттуда, под караулом, — в канцелярию Академии. Из Канцелярии на следующий день отпустили, и он потребовал направить к нему лекаря, который рапортовал, что Ломоносов ранен в руку и живот, его рвет кровью и он не может ходить.

Шандалы (подсвечники), излюбленное оружие Ломоносова

Параллельно с научной работой и кутежом Ломоносов погрузился в академические интриги и вскоре вызвал кучу жалоб на свое хамское поведение; ему даже запретили посещать академическое собрание. Ломоносов терпел целых два месяца, но как-то с утра, видимо, снова выпил лишнего:

26 апреля (1743) он опять, на этот раз под влиянием винных паров, ворвался в зал академических заседаний и начал с того, что сделал Винцгейму «непристойный знак из пальцев», затем отправился в географический департамент и разразился там бранью на этого не понравившегося ему академика. Адъюнкт Трюскот стал останавливать Ломоносова. Тот закричал на него: «Ты что за человек? Ты, адъюнкт, кто тебя сделал? Шумахер!.. Говори со мною по-латыни». Трюскот отказался, а Ломоносов продолжал: «Ты, дрянь, никуда не годишься и недостойно произведен!..» Бранные слова посыпались по адресу Шумахера и других иноземцев, а Винцгейму Ломоносов обещал, если только тот произнесет еще одно слово, поправить все зубы. К нему он опять вернулся из географического департамента и стал доказывать, что он и его сотоварищи не имели права не допускать его до академических заседаний, причем академикам он дал лестные эпитеты Hundsfòtter (сукин сын) и Spitzbuben (мелкий жулик). Винцгейм заявил Ломоносову о своем намерении занести все это в протокол. Разбушевавшийся адъюнкт ответил с сознанием собственного достоинства: «Да, да, пишите; я смыслю столько же, сколько и профессор, а притом я природный русский!»

Ломоносов знал, на что упирать. Но на этот раз Академия добилась того, что 28 мая 1743 его посадили под арест; сидел он в помещениях Академии наук, где имел возможность продолжать работать над исследованиями и одами. В августе Ломоносова отпустили под домашний арест, а в январе 1744 освободили — на условиях половинного жалованья и публичного извинения перед академиками. Через десять дней после извинений — новая история: Ломоносов избивает подсвечником своего приятеля и однокашника по Славяно-греко-латинской академии, переводчика Ивана Голубцова.

Словом, активная интеллектуальная работа переплетается у нашего светила с активным же пьянством. Как говорил Петр Великий о самом себе Христиану Вольфу, когда тот упрекал царя в алкоголизме: «Пьян и умен — два угодья в нем!».

Одна из самых популярных историй о Ломоносове – попытка его ограбления тремя матросами на Васильевском острове. Просветитель дал им такой отпор, что двое бежали, а третьего он повалил наземь и, «держа под ногами, грозил, что тотчас же убьет, если не откроет он ему, как зовут двух других разбойников и что они хотели с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только его ограбить, а потом отпустить. «А, каналья, так я же тебя и ограблю!» – вскричал Ломоносов. Поле боя третий разбойник покинул в исподнем — Ломоносов в счет морального ущерба снял с него штаны и кафтан.

Конечно, с возрастом боевой пыл Ломоносова поумерился. К тому же, в 1745 он удостоился наконец звания профессора химии (его диссертация по металлургии гламурно называлась «О металлическом блеске»). Ему передали в пользование весь дом, который он раньше делил с садовником Штурмом, а также построили для него первую в России химическую лабораторию.

Химическая лаборатория Ломоносова. Модель

Все больше места в летописи жизни занимает научная работа, но старые привычки никуда не делись. Во время работы Ломоносов постоянно пил пиво, которое любил «прямо со льда». Племянница Матрена Евсеевна вспоминала: «Бывало, сердечный мой, так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего, кроме мартовского (пива) с куском хлеба и масла». Иногда во время обеда «вместо пера, которое по школьной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которой хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, когда принимался за щи».

Формально Ломоносов до сих пор оставался беглым крестьянином. Но после представления императрице Елизавете (1750) дела пошли в гору. В 1751 году его, наконец, наделили чином коллежского советника с жалованьем 1200 рублей в год. Чин также давал право на потомственное дворянство, которое он получил в 1753, уже являясь владельцем стекольного завода и приписанных к нему 211 душ крепостных. В 1763 он получил чин статского советника с окладом в 1875 рублей. Это была вершина его служебной карьеры.

Но и высокие чины не поменяли Ломоносова. Как писал его оппонент историк А. Шлецер: «Нередко приходил он в Канцелярию и Конференцию подвыпивши; его природная грубость (даже когда он был трезв) переходила в дикость: он вырывал тогда листы из протокола, все дрожало перед ним и никто не осмеливался указать пьяному дверь». Еще один оппонент, основатель российской историографии, совершенно измученный Ломоносовым историк Г. Ф. Миллер, просто говорил, что «Ломоносов, будучи помещен в Канцелярию, как будто сотворен для огорчений многих из нас и особенно мне».

Несмотря на ежемесячные скандалы и разборки, которые Ломоносов закатывал в Академии, его трудовой энтузиазм был невероятен. Он не переставал работать в Академии, ездить на стекольный завод, писать свои и рецензировать чужие научные работы, даже когда у него стали отказывать ноги.

Только в последний месяц перед смертью он залег дома, где и скончался 15 апреля 1765 года от воспаления легких. На следующий же день по приказу Екатерины II все его бумаги были конфискованы лично генералом, шефом Кавалергардского корпуса и фаворитом императрицы Григорием Орловым. Документы не поступили ни в какой архив, их описи не существует. Там явно было, что скрывать — Екатерина знала об этом, а мы, наверное, уже не узнаем никогда.

«Угомонился дурак и не будет более шуметь», — сказал после смерти о покойном Ломоносове его давний оппонент, поэт Александр Сумароков. «Что о дураке жалеть — казну только разорял и ничего не делал», — это уже 10-летний великий князь Павел Петрович. Ребенок, скорее всего, повторял за взрослыми, а значит, по крайней мере во дворце Ломоносов пользовался именно такой репутацией.

Современники явно вздохнули спокойно. Для них Ломоносов был enfant terrible отечественной науки, притронуться к которому мешали репутация и патриотизм; а гениальность его научных изысканий и новаторство в области языка стали лучше понятны лишь со временем. Однако, вряд ли Ломоносов мог быть другим. Если бы не его страстность, упорное желание прославиться и заработать с помощью своих талантов, вряд ли бы он стал тем, кем он стал для отечественной науки и просвещения. Михайло Васильевич личным примером показывал, как можно жить «на грязном стиле» и при этом поражать многих своими научными открытиями. А некоторых поражать кулаками и шандалами, каналья, подлец, говори со мною по-латыни!

За что обожаю мужиков, так это за то, что даже самую не интересующую тебя тему, они могут сделать балдежной!

Огонь!

Отличная статья, неожидал от Ломоносова честно говоря!

Ублюдок, матушку твою, а ну иди сюда дрянь собачья, решил ко мне лезть? Ты, адъюнкт вонючий, матушку твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня выучить, я тебя сам выучу Hundsfòtter, онанист чертов, ты что за человек, никуда не годишься, трахать тебя и весь твой род дворянский, недостойно произведенный, Spitzbuben вонючий, дерьмо, сука, не природный русский, иди сюда, мерзавец, говори со мною по-латыни, я тебе все зубы поправлю, иди сюда ты — говно, ЖОПА!

Черт, насмешил. Он еще непристойный знак из пальцев делает при этом)

Снимаю шляпу! Уверен, что и Михайло Васильевич снял бы парик. И утерся им)

И стихи пишет… Типичный рэпер.

В этом году 150 лет с открытия периодического закона.

Вопрос. Будет ли материал по Менделееву?

Дерзай ступить на сильны плечи

Атлантских к небу смежных гор;

Внушай свои вселенной речи;

Блюдись спустить свой в долы взор;

Над тучи оным простирайся

И выше облак возвышайся,

Спеши звучащей славе вслед.

Но ею весь пространный свет

Наполненный страшась чудится:

Как в стих возможно ей вместиться?

Получше уж Хаски-то

Хайсенберг, матушку его

Вот это мужик! Умён и пьян — гениальный смутьян!

Какая характерная фамилия получается…

Хаски мне скорее Есенина напоминает, и в уничижительном ключе о нем зря вы, батенька..

Хороший был студент, мое студенчество напомнило))

Зато как погуляли!, и на смех и на грех

на ушах постояли

За себя и за всех,

по три девки на койке

Пусть лежат про запас,

ананасы в помойке

Ананас не про нас.

Да ну. Слабо гулял. Вот Петр Первый был шалунишкой! Вот бы статью про его учебу в Европах. Там можно сериал снимать! Экий был затейник.

Интересно, как это- пить и заниматься научными изысканиями? Оболган за то, что

«Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком

быть не хочу, но ниже у самого господа Бога, который дал мне смысл, пока

разве отнимет».

Ломоносов.

Не богохульство, едкая ирония немцам от православного. Отпиздил немецкого

академика за навязывание историчности «норманнской» теории, за что

осуждён, через год помилован. К сожалению, иногда используется

грантоедами от Норвегии (как прокси) в обоснование народа «поморцев».

Смешно, господа…поморцы… пидаморцы. Ломоносов- несомненно из Архангельска, губернии Российской Империи, православный патриот Отечества.

классный текст, наконец-то прочитал!