Рассказав читателям о многих национальных традициях в хорроре, Disgusting Men предлагает взглянуть поближе на самую распространенную в современном мире школу фильмов ужасов — американскую. В предыдущих сериях: мы поговорили о японских традициях, а также о европейском хорроре — начиная от Великобритании и заканчивая Германией. Все эти каноны, при всей их известности, остаются во многих отношениях локальными, будучи источником вдохновения, но не общепризнанным стандартом, по которому работают режиссеры во всех странах мира. С другой стороны, может показаться, что «американская школа хоррора» — слишком искусственное название, поскольку в США работали (и продолжают работать) носители совершенно разных хоррор-традиций, и поэтому найти у американцев свой рецепт фильма ужасов — дело, мягко говоря, нелегкое. К тому же, американский кинематограф динамичен как никакой другой, и искать в этом бурном потоке что-то неизменное — опять-таки нетривиальная задача.

Как пугали?

В отличие от стран Европы, США не знали Средних веков, и следовательно, не имели в прошлом сколь-нибудь заметного наследия готической культуры, способствовавшей развитию хоррор-компонента в искусстве. Зато у колонистов, заселявших территории Северной Америки в XVII-XVIII веках, был собственный культурный багаж, взятый из европейских стран. Это был первый источник, из которого черпались сюжеты — эмигранты приезжали из неспокойной Европы, охваченной поиском ведьм и религиозными войнами, и часто ощущали себя во всех смыслах оторванными от привычной среды, рассматривая Америку как новый и местами очень враждебный мир, в котором им предстояло жить. Источник номер два — традиция готических романов, к середине XVIII века ставшая очень популярной в Европе, а позднее перенесенная в США: целый литературный поджанр «южная готика» — детище именно этого увлечения американцев всевозможными историями о привидениях и мстительных духах из прошлого.

Болотистые леса американского Юга — типичный исторический сеттинг для американского хоррор-сюжета середины XIX века: отголоски этой традиции можно встретить сейчас даже в видеоиграх (помните кампанию «Болотная лихорадка» в Left 4 Dead 2?). Исторически американский Юг во многих отношениях отличался от остальной части США: в этом регионе было сильно влияние французской культуры, с которой смешивались верования завезенных из Африки рабов. Этот культурный микс породил прочные и широко распространенные мистические традиции в литературе и народном творчестве.

Неудивительно, что в первом американском фильме ужасов («Сон кавалера», вышедший в 1898-м) тоже фигурировал традиционный набор из ведьмы и Мефистофеля — удивительно лишь, что вплоть до 1910-х в США снималось довольно мало фильмов ужасов (лидировали французы, благодаря неутомимому Жоржу Мельесу). Вплоть до начала 1930-х годов в хоррор-кинематографе немцы и французы могли относительно успешно конкурировать с американцами, но потом случились, во-первых, Великая депрессия, а во-вторых, что более важно, нацисты и Вторая мировая война. Голливуд начинают наполнять иностранцы, и среди жанровых режиссеров их тоже становится все больше и больше: если «Дракулу» снимал уроженец штата Кентукки Тод Броунинг, то уже «Франкенштейна» и «Мумию» — режиссеры из Великобритании и Австро-Венгрии соответственно.

Другая особенность США — огромное влияние студий. В 1930-е годы хоррор, несомненно, отвоевал себе может быть и не самый большой, но значительный сегмент аудитории — во многом благодаря крупным студиям, которые стали важнейшими игроками на этом поле. Universal Studios, в частности, подарила миру линейку классических кинозлодеев, начиная от графа Дракулы и заканчивая Существом из Черной лагуны.

В 1930-е годы Universal Pictures была крупнейшей голливудской студией, разрабатывающей хоррор-тематику. Вплоть до середины 1940-х на экраны Америки регулярно выходили все новые и новые фильмы о приключениях графа Дракулы, монстра Франкенштейна (а также его невесты), Мумии, Человека-Волка и прочих интересных личностях. В 1950-е классические монстры Universal переживали упадок, пока за их реанимацию не взялись британские специалисты — но это уже другая история.

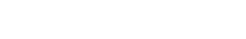

Второй период в развитии американского хоррора наступил после Второй мировой войны — с 1960-х годов, когда на экраны вышел всем известный фильм «Психо» (он же «Психопат»), в котором великий Альфред Хичкок продемонстрировал механику, позднее заимствованную огромным количеством режиссеров. Если до этого, в период с 1940-х до конца 1950-х хоррор в США находился в довольно плачевном состоянии, растворившись в научной (и не очень) фантастике, то в 1960-е упадок сменяется подъемом, причем в самых разных направлениях. Все чаще обращают не себя внимание не столько мейнстримовые фильмы, сколько всевозможные сплэттер-поделки разной степени мастеровитости.

Хотя у шедевра Альфреда Хичкока, конечно, были идейные предшественники, именно этот фильм стал для американцев образцом хоррора на последующие лет 15, несмотря на то, что копировать его сюжетную модель мало у кого получалось. Фильм, однако, насчитывает аж 3 сиквела, причем сняты они были — что закономерно — в 1980-е, эру расцвета слэшэров.

Отсчет третьего периода мы можем вести с 1975 года, когда Стивен Спилберг выпускает «Челюсти» — первый хоррор-блокбастер современного кинематографа, после которого на фильмы ужасов обращают внимание не только мелкие независимые студии-однодневки, но и крупные игроки. Это внимание становится особенно пристальным, когда в 1978-м Джон Карпентер снимает «Хэллоуин» — и начинается золотая эра слэшэров, в 1980-е захлестнувших экраны по всей стране.

Только к началу 1990-х эта волна пойдет на спад, но период спячки будет недолгим: выход «Крика» вернет хоррор в мейнстрим, обновив жанр для «поколения MTV», после чего начнется четвертый период американского хоррора, отмеченный играми в постмодернизм и ремейкизацию.

В качестве реакции на засилье бескровного тинейджерского хоррора возникает другая тенденция: выход в 2004 г «Пилы» напоминает, что фильм ужасов все-таки может быть и с наличием оторванных конечностей, и без стыдливых отворотов камеры в самые смачные моменты. Так что с американским хоррором на данный момент все в порядке: он жив и здоров, даже если его часто тянет в разные стороны.

Чем пугали?

Если во многих других хоррор-школах мы можем выделить один или два центральных элемента, на которые опирается вся концепция страха в фильме, то в случае с американской традицией такой элемент обнаружить несколько сложнее. Если ранние фильмы эксплуатировали знакомые многим образы (вроде Дракулы или Мумии), превращая их в универсальные символы жанра, то позднее в американском хорроре появляются более специфические компоненты. Самый, пожалуй, известный из них — это Маленький Провинциальный Городок, в котором происходит действие подавляющего большинства современных американских фильмов ужасов (даже хичкоковский «Психо» тоже ограничивается если не городом, то особняком и ближайшей бензоколонкой с кафе). Это модель нормативного микрокосма, в котором происходит нечто чудовищное, и тем самым становится возможным вообще сюжет хоррора как таковой.

Первый «Хэллоуин» не был стопроцентно оригинальной работой: отдельные элементы его сюжета встречались еще у Хичкока, а также у итальянских режиссеров. Но понадобился гений Джона Карпентера, чтобы творчески интегрировать эти разнородные элементы в единую структуру, ставшую образцом для десятков, если не сотен, режиссеров в последующие десятилетия. «Пятница 13-е», «Спящий лагерь», «Кошмар на улице Вязов», «Выпускной Бал» — все эти франшизы никогда бы не появились на свет без того взрывного эффекта, который фильм Карпентера произвел в американском прокате, запустив девятый вал слэшэров — подлинно американского поджанра в хорроре.

Для американской школы характерно

проникновение зла в обыденность.

В отличие от европейских школ, где ужас приобретал зачастую гротескный характер, тут опасность угрожает не столько отдельным людям, сколько привычному течению жизни всего общества. Такой подход ярче всего виден в слэшэрах — самом американском поджанре хоррора: здесь собраны воедино практически все архетипы, которые связаны со страхом и ужасом для усредненного американского зрителя. Да, элементы слэшэра возникли за пределами США, но только на американской почве все они были слиты воедино таким образом, чтобы возник новый подвид жанра, который, к тому же, чаще всего ассоциируется с американским хоррором (как giallo с итальянским, а кайдзю-фильмы — с японским).

Главные люди

Тод Броунинг

Наверное, самый известный режиссер раннего хоррор-кинематографа в США, поставивший в 1920-е и 1930-е целый ряд классических лент. Два его главных шедевра — «Дракула» (успех которого открыл дорогу «Франкенштейну»), и «Уродцы» (в нем снимались настоящие цирковые артисты с физическими деформациями), вызвавший бурю возмущения у публики и долгое время пролежавший на полке. Без него в США вряд ли состоялся бы тот бум хоррора, который можно было наблюдать все 1930-е годы.

Уэс Крэйвен

Хотя этот человек не нуждается в представлении, стоит все же отметить, что снял он много значимых фильмов, помимо всем известного «Кошмара на улице Вязов»: от эксплотейшна 1970-х («У холмов есть глаза» и «Последний дом налево») до «Крика», без которого нельзя представить современный хоррор вообще, и хоррор-кинематограф 1990-х в частности. Крэйвен, по сути, дважды переизобрел слэшэр: впервые в 1980-е, а затем — в 1990-е (и попытался сделать это в 2010-е четвертой частью «Крика»).

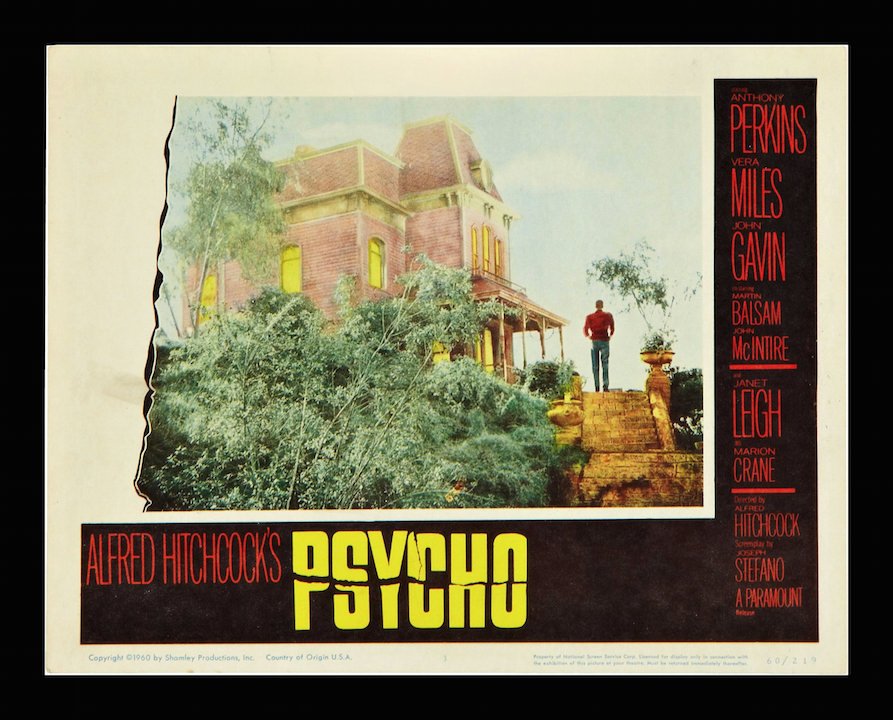

Джон Карпентер

Живой классик американского хоррор-кинематографа, вошедший в историю жанра широчайшим спектром картин: от слэшэров («Хэллоуин») до фантастики («Нечто»). Несмотря на то, что свои ключевые фильмы Карпентер снял в конце 1970-х — середине 1980-х, он до сих пор активен как режиссер, сценарист и музыкант. Помимо музыки ко многим своим фильмам, Карпентер совсем недавно выпустил второй альбом в качестве самостоятельного артиста.

Дмитрий Соколов — политолог и большой поклонник фильмов ужасов. Этим материалом автор закрывает начатый в августе 2015 года цикл публикаций о национальных школах хоррор-кинематографа. Первую статью о десяти фильмах, которые в разное время определили жанр, читайте здесь. Остальные статьи этого альманаха можно найти тут.

Спасибо за труд. Ждал каждую статью!

Вам спасибо! Постараюсь в 2016-м сделать цикл материалов о хорроре, но немного в другом аспекте — например, про поджанры рассказать. В общем, stay tuned to Disgusting Men!

информативно, спасибо.

отметил бы (как поджанр скорее) наличие массы «говнохорроров» именно американского производства, описание которых обычно начинается с «Группа молодых людей….» и далее по тексту :) уж любят они эт самое…молодняк нагнать в домик у черта на рогах и поубивать их там самым банальным образом.

Это все отголоски (и следствия) как раз вот студийности (куча мелких контор стремится быстренько срубить денег на минимуме бюджета) и, что более важно, бездумного копирования слэшэр-формулы всеми режиссерами подряд. Стивен Кинг по этому поводу очень хорошо сказал еще в 1981-м (в non-fiction книге «Пляска смерти»): «после эротики режиссеры чаще всего обращаются к хоррору, потому что его легче всего эксплуатировать. Это как назначить свидание девушке, с которой до тебя уже переспало полкласса».

Отлично уаще, но хотелось бы еще почитать про самоцензуру и про связанную с ней чехарду с разрешениями на прокат. В случае со Штатами, это повлияло на жанр ничуть не меньше, а возможно и больше, чем вкусовые предпочтения зрителей и руководства студий.

Спасибо! Я косвенно упоминал об этом в статьях о других школах, потому что в Западной Европе с этим было не меньше проблем, и в 1960-е, когда все эти барьеры рухнули, открылась натуральная бездна для грайндхауса и трэша во все поля. Но сами по себе цензурные ограничения (Кодекс Хейса) — это тема для отдельного разбора, там можно едва ли не каждый пункт комментировать.

йап, я именно об этом и говорю. Без отдельной статьи вообще никак не обойтись!

Спасибо за идею! Я подумаю, как вариант это вполне может подойти, но нужно будет, во-первых, набрать побольше материала, а во-вторых, еще подумать.

Про поджанры хотеть!

Ждем про Русский хоррор!

( не Сарик Адреасян)

Не жди.

А подскажите, «Вторжение похитителей тел» 1956-го относится к американским хоррорам?

В какой-то степени, конечно, но с другой стороны — это фантастика, причём с явным политическим подтекстом. В общем, это sci-fi/horror.

Тут, оказывается (передают мне коллеги по редакции DM) есть люди, которые хотят даже про советский хоррор почитать, представьте себе. Я изначально, напомню, не видел особого смысла в таком материале, но, ввиду того, что публика реквестирует, изменил свое мнение. Про российский современный хоррор все-таки делать не хотелось бы (с ним, на мой взгляд, и так все более-менее понятно), а вот про жанровое кино в СССР таки запилю САМЫЙ заключительный материал в 2015-м. Дальше, как и предполагал, откроем цикл материалов по поджанрам, например.

Отличный цикл, Дмитрий, спасибо.

Спасибо, Дмитрий

Спасибо! Честно говоря, был (приятно) удивлен, что нашлось ВНЕЗАПНО заметное число людей, готовых все это читать. В 2016-м сделаю еще одну подборку про хорроры (см. комментарии ниже), надеюсь, она тоже вызовет положительный отклик у аудитории :)

Вам спасибо! Не забываем: дорогих читателей ждет еще один бонусный материал про советский хоррор.

читать про кино мне всегда нравилось, и даже не смотря на то, что хорроры я не особо часто смотрю, все равно читать было интересно

Помню, вы говорили в прошлый раз. В общем, можно ждать, во-первых, бонусной статьи про советский хоррор, а во-вторых, скорее всего, регулярного цикла по поджанрам, и, возможно, каких-то дополнительных материалов.

окей, нахожусь в предвкушении и буду ждать

Мне уже страшно.

Прекрасная статья на тему кино.

Дмитрий, спасибо за эту серию публикаций!